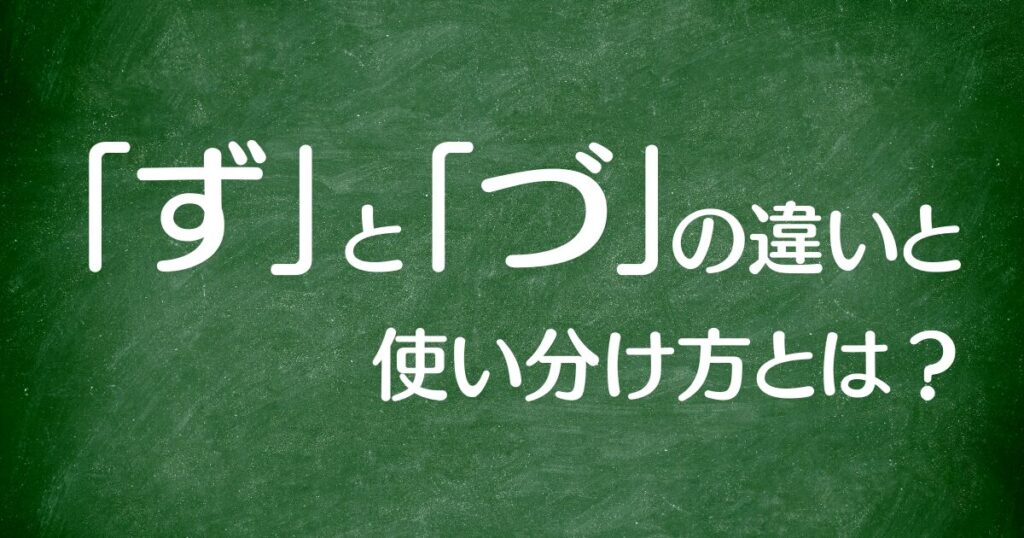

あなたは文章を書くとき「ず」と「づ」の使い分けに悩んだことはありませんか?

普段は気にせず使っていても、いざ文字にしようとすると「あれ、どっちだっけ?」と迷ってしまうこともあります。

正しいルールを知らなければ、間違いに気づくことも難しいものですし、もしかすると、すでに間違ったまま使ってしまっているかもしれません。

しかも、その間違いが多くの人の目に触れていたとしたら…。

そこで、本記事では「ず」と「づ」を間違って使わないよう、例文を交えながら解説していきます。

「ず」と「づ」の違いと使い分け方とは?

「ず」と「づ」は発音こそ同じですが、書き言葉では明確に使い分けるルールがあります。

もともと「ず(zu)」と「づ(du)」は異なる発音でしたが、時代の変化とともに区別されなくなってきました。

しかし、現在では全国的に発音の違いはなくなり、どちらも「ず」として発音されるのが一般的です。

発音は同じでも、言葉の成り立ちや意味の違いを表すため、表記上の区別は現在も残されています。

このルールは「現代仮名遣い」により明確化し、原則として「ず」を使うことが定められています。

同じ音が繰り返されたり、2語が結びついた場合では「づ」が使われるケースもありますが、迷った時は基本的に「ず」を使えば問題ありません。

表記ミスを防ぐためにも、「ず」と「づ」の違いを押さえておくことが大切です。

- 東北地方など一部の地域では「ず」と「づ」を区別して発音する方言が今も残っています。

「ず」と「づ」どちらでもいいのでは?

「ず」と「づ」のどちらを使っても、伝われば問題ないのでは…?

…と思われる方も中にはいらっしゃるかもしれません。

たしかに「ず」と「づ」の発音はほぼ同じです。

しかし、先にもお伝えした通り「ず」と「づ」はかつて異なる発音をしていました。

時代の流れとともにその差はなくなりましたが、語の成り立ちや意味を正しく伝えるためには、現代仮名遣いのルールは必要です。

話し言葉では問題なくても、書き言葉では意味の取り違えを避けて読みやすくするためにも、ルールに沿った使い方が大切です。

「どちらでもいい」わけではなく、正しく使い分けることで伝わりやすく、読みやすい文章につながります。

「ず」と「づ」の歴史

戦前までは「づ」や「ぢ」といった仮名が日常的に使われていました。

たとえば「じ(ji)」と「ぢ(di)」も、現代ではどちらも「ji」と発音しますが、もとは異なる音でした。

「ず」「づ」「じ」「ぢ」はまとめて「四つ仮名」と言われています。

これは「歴史的仮名遣い」と呼ばれ、平安時代の発音や表記をもとにしていたため、発音の実態と表記にズレが生じるケースも多くありました。

その代表例が、「水」という言葉ですが、平安時代の文献などでは、「水」は「みづ」と表記されていました。

これは、発音と表記のズレを解消するために、戦後に仮名遣いのルールが見直された結果といえます。

特に大きな転換期としては第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、GHQの民主化政策の一環として「現代かなづかい」が制定されました。

さらに1986年(昭和61年)には「現代仮名遣い」として改定も行われ、学校教育や公的文書では、原則として「ず」を用いるよう統一されています。

これは「ず」と「づ」の使い分けのルールが、時代に合わせて整理されてきたことをよく表しています。

「ず」と「づ」の表記で迷いやすい言葉【一覧】

現代仮名遣いでは、原則として「ず」を用いると定められていますが「ず」を使えばすべて正しいというわけでもありません。

日本語には、語源や成り立ちによって「づ」を使うケースも少なからず残っているからです。

「じゃあ、どこでどう使い分ければいいの?」

…と、迷ってしまう方のために、特に表記で迷いやすい言葉を以下にまとめました。

この一覧を参考にすれば、普段の文章でも安心して使い分けができるはずです。

| ず |

|---|

| いたずら |

| いなずま(稲妻) |

| 〇〇ずくめ(黒ずくめ、いいことずくめ) |

| 〇〇ずつ(少しずつ、一人ずつ) |

| つまずく(躓く) |

| てなずける(手懐ける) |

| ゆうずう(融通) |

| わずらわしい(煩わしい) |

| ひざまずく(跪く) |

| わずかに |

| づ |

|---|

| あいづち(相づち) |

| ことばづかい(言葉遣い) |

| いろづく(色づく) |

| 〇〇づくし(松茸づくし) |

| みかづき(三日月) |

| つづく(続く) |

| にいづま(新妻) |

| もとづく(基づく) |

| つねづね(常々) |

| つれづれ(徒然) |

一覧を見てみると、ある程度の傾向があることに気づくかもしれません。

たとえば、「つづく」や「ことばづかい」のように、同じ音が続いたり、2語がつながって濁った場合には「づ」を使うケースが多くなります。

一方で、「いたずら」や「わずらわしい」のように、もともと1語として成り立っている語は「ず」で書かれるのが一般的です。

このように、いくつかのルールやパターンを知っておくことで、表記に迷うことがぐっと減ります。

まずは、どういった言葉がそれに当てはまるのかを確認しておきましょう。

「ず」と「づ」の使い分け|5つのポイント

それでは本セクションでは「ず」と「づ」を使い分けるうえでの5つのポイントを、例を交えながら詳しく見ていきます。

ポイント➀ 文頭に「zu」がくる場合は「ず」を使う

文や単語の最初に「zu」の音がくる場合、現代仮名遣いでは「ず」と表記するのが基本です。

これは、「づ」が使われるのはごく限られた条件下のみであるためです。

たとえば、「ずいぶん」「ずるい」「ずばり」などは語の最初に「ず」が来るため、「ず」で表記されます。

また、擬音語・擬態語のように、実際の音や様子を表す言葉も「ず」がそのまま使われることが多く、「ずきずき」「ずぶずぶ」「ずっしり」など、いずれも発音通りの「ず」になります。

ポイント② 同音で続く「zu」は「づ」を使う

現代仮名遣いでは「同音の連呼によって生じた場合」というルールが存在し「つ」の音が連続して現れる言葉では、2音目を「づ」と書くことになっています。

たとえば、以下のような語が当てはまります。

・したつづみ(舌鼓)

・つねづね(常々)

・ひきつづき(引き続き)など

つの後に「zu」が来たとき、「つず」となることはありません。

上記の単語は「つ」が繰り返されているので、迷うことなく「づ」を選びましょう。

ポイント③ 2語が繋がった「zu」は「づ」を使う

2つの単語が繋がることによって、後ろの語の頭が濁る場合、「zu」は「づ」と表記されます。

まずは、以下の例をご覧ください。

- いきづかい(息遣い):「息」+「遣い」

- きづく(気づく):「気」+「付く」

- おおづめ(大詰め):「大」+「詰め」

いずれも、別の単語が組み合わさって出来た言葉です。その際、後ろの単語の最初の音が濁って「づ」となるのが特徴です。

漢字で見ると「遣い」も「付く」も「詰め」も、どれも「つ」から始まっているのがよく分かります。

つまり、2語で分けたときに後ろの最初の語が「ず」で始まることは、ないと言っていいでしょう。

ポイント④ 2語に分かれない「zu」は「ず」を使う

「zu」の音が含まれていても、単語がもともと一つの語として成り立っている場合は、「ず」を使います。

たとえば、以下の語がこれにあたります。

- おとずれる(訪れる)

- あずき(小豆)

- かたず(固唾)など

このように、単語を分けることができず、そもそも1語として完結しているものは、「ず」をそのまま使えば大丈夫です。

また、「せず」「ずに」「せずに」「わず」などの否定表現の場合も、「ず」を用いるのが一般的です。

- 気にせず

- 迷わずに

- ためらわず など

ポイント⑤ 漢字の音読みで元から濁点がある「zu」は「ず」

音読みで「ず」が含まれている単語は、当然ながら「ず」と表記します。

このパターンは限られていますので、漢字を見て覚えてしまってもいいかもしれません。

たとえば、「図」や「頭」を含む単語が代表例です。

| 図 | 頭 |

|---|---|

| ずかん(図鑑) | ずがいこつ(頭蓋骨) |

| ずめん(図面) | ずきん(頭巾) |

| ちず(地図) | ずつう(頭痛) |

ほかには「髄」や「瑞」が当てはまります。

これらは語源の時点で「ず」ですので、「ず」と「づ」の使い分けで悩む必要はありません。

以上の5つのポイントを押さえておけば、「ず」と「づ」の使い分けで迷うことなく、日常の文章や会話でも、自信を持って正しい表記を選べるようになります。

「づ」の使用がOKなケース

現在、日本語においては原則「ず」を用いることが定められていますが、「づ」の使用が認められているケースがあることをご存じでしょうか。

- 固有名詞

- 表現手段

- 外来語

それぞれを詳しく見ていきましょう!

固有名詞

固有名詞とは、同じ種類の中で特定の一つだけを区別するために、そのものだけに与えられた名前です。

似た言葉に普通名詞がありますが、こちらは一般的な「もの」や「こと」に使われます。

「犬」や「山」などがこれに当てはまります。

固有名詞の分かりやすい例として、人名や地名などがあります。

たとえば「山田太郎」「徳川家康」「東京」「大阪」などはよく見ますね。

その中で地名で「津」が使われている場合、「づ」と読むのが一般的です。

「会津若松」「焼津」「沼津」などが挙げられます。

地名以外に人名を表す場合も「づ」の使用が許容されています。

有名人ですと「島津斉彬」「米津玄師」名前であれば「ちづる(千鶴)」「はづき(葉月)」などです。

表現手段

「づ」は現代仮名遣いが普及するより前、歴史的仮名遣いにおいては頻繁に用いられていました。

古文や和歌で見受けられる表現方法です。

その名残か、現代において「づ」は、文化的表現の手段として用いられることがあります。

文芸作品や歌詞などでは、表現上の工夫として『づ』が使われることもあるとされています。

「づ」をあえて使うことで、読んだ人に違和感を与えたり、古風な印象を持たせることができます。

その結果、他の表現と差別化され、より印象に残りやすい独自の雰囲気を演出できるというメリットが生まれます。

外来語

「づ」が外来語表記で使われることは稀です。

ごく一部のケースでは、原語の発音に忠実に合わせる場合や、特定の音を再現するために使われることがありますが、一般的に広く定着した言葉はほとんど見当たりません。

一方で、「ぢ」を使って一般的に定着している珍しいケースもあります。

それが、韓国料理でおなじみの「チヂミ」です。

本来現代仮名遣いの原則と「外国語表記のルール」に従うなら、「チジミ」と書くのが正しいとされています。

ですが実際には、「チヂミ」の表記のほうが広く浸透しており、世論調査でも8割以上が「チヂミ」表記が好ましいと回答しています。

これは本当に珍しい例で、社会的に認められた特例といってもよいでしょう。

参考:『放送研究と調査』(平成25年9月号)の「“卵焼き”より“玉子焼き”」

まとめ:「ず」と「づ」を使い分けて表現力UP!

「ず」と「づ」は発音はほぼ同じですが、表記上は正しく使い分けるためのルールがあることをお伝えしてきました。

- 原則「ず」を使う

- 「づ」は同じ音が繰り返されたり、2語が結びついた場合など、特定の条件下のみ使用

今回ご紹介した5つのポイントを押さえれば、「ず」と「づ」の正しい使い方に迷うことなく、自信を持って書けるようになるはずです。

この記事が適切な語句の使い方や、文章作成スキルのさらなる向上の参考になれば幸いです。

また、本記事をご覧の方におすすめの記事もありますので、こちらも合わせてお読みいただけると嬉しいです!

「ず」と「づ」を調べている方からよくある質問

「ず」と「づ」は見た目こそ似ていますが、意外と奥が深い表記ルール。

ここでは、よくある質問とその答えをまとめました。迷ったときの参考にしてください!

よくある質問①発音が同じなら、どうして「ず」と「づ」を分けて書くのですか?

もともとは異なる発音でしたが、発音が同じになった今でも、語源や成り立ちを区別するために「ず」と「づ」を使い分けています。

これにより、語の意味や由来が分かりやすくなります。

「づ」を使う言葉って、どうやって見分ければいいですか?

「つづく」や「つづみ」など、同じ音が続いて濁る場合や、「身づくろい」や「手づくり」など、2つの言葉がつながって濁音になる場合に使います。

これらの違いについては本記事にて詳しくご紹介しているので、ご参考にしてください!

「ず」か「づ」で迷ったとき、どうすればいいですか?

基本は「ず」を使いましょう。「づ」は例外的に使われるものなので、迷ったときは「ず」を書いておけば問題ありません。

どうしても不安な場合は、辞書や公的資料(文化庁のウェブサイトなど)また、本記事を確認 することをオススメします。

「ず」と「づ」を間違えて使ってしまっても、意味は通じますか?

はい。現代では発音が大きく変わらないことから会話であれば基本的に通じます。

しかし、書き言葉では正しい仮名遣いが推奨されていますので、適切な使い分けが求められます。

「ず」と「づ」のように発音は同じだが表記が異なる例は、他にもありますか?

はい、あります。たとえば「じ」と「ぢ」も同じ発音ですが、表記が異なります。

「ず」「づ」「じ」「ぢ」はまとめて「四つ仮名」と呼ばれています。

現代仮名遣いでは原則「ず」「じ」を使うことが推奨されており、「づ」「ぢ」を使うのは特別 な場合に限られています。