多くの人がスマートフォンを持つようになってずいぶん経ち、手書きで文章を書くことが極端に減った現代。

漢字は「読み」を知っていれば目的の漢字をディスプレイに表示するのに困ることはありません。

そのため、こういった時代だからこそ「読めない・読みづらい漢字を読む」能力は、なおさら重要になってきています。

そもそも、読めないと検索できないですからね…

(スマートフォンアプリに文字認識させて検索…も可能ですが)。

感覚的な話になってしまいますが、難しい漢字をさらりと読めるとかっこいいですよね!笑

そして漢字を読む能力を得るのに年齢制限などなく、小学生・中学生にもどんどん学んでいただきたいです。

そこで本稿では、あなたの知識欲を刺激するさまざまなジャンルの難読漢字をご紹介します。

あなたが難読漢字の広大な海へ漕ぎ出す…

そのお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。

ぜひお付き合いください。

【ビジネス編】読み方が難しい漢字

ビジネスシーンで見かける漢字のうち、意味を知っていながらも読み方を間違えて覚えてしまっているものはありませんか?この機会に点検してみましょう。

遵守

じゅんしゅ

そんしゅ

【意味】

決まり・法律などにしたがい、よく守ること。

【例文】

規則を遵守する。

齟齬

そご

そうご

【意味】

くいちがい、ゆきちがい

【例文】

齟齬をきたす。

言質

げんち

げんしつ、げんしち

【意味】

後日の証拠となる(約束の)ことば

【例文】

相手方に言質を取られるな。(=余計なことを言うな)

返戻

へんれい

へんらい

【意味】

かえしもどすこと

【例文】

解約返戻金

暫時

ざんじ

ぜんじ

【意味】

しばらくの間

【例文】

暫時休憩とし、15時から再開といたします。

漸次

ぜんじ

ざんじ

【意味】

しだいに、だんだんと

【例文】

ダイレクトメールの発送地域は漸次広げていく予定です。

奔走

ほんそう

はんそう

【意味】

物事がうまく運ぶように、あちこちかけまわって努力すること。

【例文】

資金繰りに奔走する。

辟易

へきえき

へきい

【意味】

嫌気がさす、うんざりする

【例文】

何も結論がでない会議には辟易する。

逼迫

ひっぱく

ふくはく

【意味】

行き詰まる、余裕がない

【例文】

財政が逼迫している。

婉曲

えんきょく

わんきょく

【意味】

遠まわしに言う

【例文】

先方の依頼を婉曲に断る。

所以

ゆえん

しょい

【意味】

わけ、理由

【例文】

彼が信頼される所以は、その誠実な人柄にある。

【ビジネス編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 遵守 | じゅんしゅ |

| 齟齬 | そご |

| 言質 | げんち |

| 返戻 | へんれい |

| 暫時 | ざんじ |

| 漸次 | ぜんじ |

| 奔走 | ほんそう |

| 辟易 | へきえき |

| 逼迫 | ひっぱく |

| 婉曲 | えんきょく |

| 所以 | ゆえん |

【日常編】読み方が難しい漢字

日常の生活における言葉にも、難しい漢字があります。

古い小説などでは漢字で記載されている場合もありますし、覚えておいて損はないでしょう。

一寸

ちょっと

いっすん

【意味】

① わずか、少し

② しばらく

③ ほんのついでに

【例文】

① 一寸の時間

② 一寸待ってください。

③ 一寸寄ってみよう。

感ける

かまける

かんける

【意味】

① ひとつのことに心を取られて、他がおろそかになる。

② 感ずる。感動する。心が動く。

【例文】

① 遊びに感けて勉強がおろそかになる。

② 「愛しきやし翁の歌に欝悒しき九の児らも感けて居らむ 一(万葉集 巻十六)」

(愛すべき老人の歌にいくらぼんやりとした私たち九人の娘たちでも感動していることでしょう)

一入

ひとしお

ひといり

【意味】

ひときわ。いつも以上に。

【例文】

喜びも一入だ。

著す

あらわす

ちょす

【意味】

書物を書いて世に出す。

【例文】

数々の名作を著す。

生憎

あいにく

しょうぞう

【意味】

期待や目的にはずれて、都合の悪いさま。

【例文】

生憎の雨だ。お生憎さま。

齷齪

あくせく

おくそく

【意味】

心が狭く小さな事にこだわること。休む間なくせかせかと仕事などをすること。

【例文】

つまらないことに齷齪する。

嗽

うがい

そう

【意味】

水などを含んで口やのどをすすぐこと。

【例文】

風邪の予防で嗽をする。

屡々

しばしば

るる

【意味】

たびたび。幾度も。

【例文】

屡々訪れる。

沢山

たくさん

さわやま

【意味】

数量の多いこと、十分なさま

【例文】

沢山の国から観光客がやってくる。

愛猫

あいびょう

あいねこ

【意味】

可愛がっている猫

【例文】

愛猫に子供が生まれた。

【日常編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 一寸 | ちょっと |

| 感ける | かまける |

| 一入 | ひとしお |

| 著す | あらわす |

| 生憎 | あいにく |

| 齷齪 | あくせく |

| 嗽 | うがい |

| 屡々 | しばしば |

| 沢山 | たくさん |

| 愛猫 | あいびょう |

【食べ物編】読み方が難しい漢字

食べ物についてみてみましょう。

音そのものが現代では使われることが少なくなったものもあります。

御御御付

おみおつけ

読み方も難しいですが、近年では知らない人も多いのではないでしょうか。

”味噌汁”を丁寧に表現した言葉です。

心太

ところてん

ところてんを作るために”煮凝(こご)る海藻”であるテングサは昔「凝海藻(こるもは)」と呼ばれ、当初ところてんは「こころふと」と呼ばれました。

これに「心太」という漢字が当てられ、読みが

こころたい→こころてい→こころてん→ところてん

と変化したと言われていますが、諸説あります。

鯑

かずのこ

ニシンの卵のことで「数の子」と書くのが一般的です。

「希」は細かいという意味で、小さな卵が集まっていることから魚へんをつけてこの字にしたという説があります。

蒟蒻、菎蒻

こんにゃく

サトイモ科の多年生作物。

この球茎の粉末に水を加えてこね、石灰乳を混ぜて煮沸し固めて作った食品が、普段目にする蒟蒻です。

黄粉

きなこ

大豆をいって挽いて粉にしたもの。砂糖を混ぜ、餅・団子などにまぶして食べます。

加加阿

カカオ

アオギリ科の常緑高木。高さ約5〜10m。中南米熱帯の原産。

種子の脂肪を除去し、ココアやチョコレートの原料とします。

蕎麦

そば

蕎麦粉・小麦粉にヤマイモ・卵白などを入れ、こねて細く線状に切った食品。

茹でてつゆをかけ、またはつゆに浸して食べます。

羊羹

ようかん

餡・砂糖などで作る棹物(さおもの)菓子の一種。

小麦粉などを加えて蒸し固めた蒸し羊羹、煮溶かした寒天を用いて固めた水羊羹、練り固めた練り羊羹があります。

叉焼

チャーシュー

下味をつけてから炉で焼いた豚肉のこと。やきぶた。

水団

すいとん

小麦粉を水でこね、団子大にし、汁で煮たものです。

鹿尾菜

ひじき

昆布やワカメと並んで古くから食べられてきた海藻です。

日本では縄文、弥生時代から食べていたと言われているそうですよ。

【食べ物編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 御御御付 | おみおつけ |

| 心太 | ところてん |

| 鯑 | かずのこ |

| 蒟蒻、菎蒻 | こんにゃく |

| 黄粉 | きなこ |

| 加加阿 | カカオ |

| 蕎麦 | そば |

| 羊羹 | ようかん |

| 叉焼 | チャーシュー |

| 水団 | すいとん |

| 鹿尾菜 | ひじき |

【野菜編】読み方が難しい漢字

野菜については、中国語がそのまま伝わってきたものが多い印象です。

なかには形状を漢字に置き換えたものもあり、そのセンスに感心してしまうものもあります。

陸蓮根

オクラ

アオイ科の一年草。高さは約1.5mで、アフリカ原産とされます。

音が日本的なためにあまり知られていないですが、語源は英語の「okra」です。

明治時代に日本に入ってきたときに「おかれんこん」という漢字が当てられたといわれています。

「(水中ではなく)陸地でとれる蓮根」とは、よいセンスをしていますね。

隠元豆

いんげんまめ

マメ科の一年生作物。蔓性草本(つるせいそうほん)で、秋に結実します。

中米原産で、マメ類では世界で大豆・落花生に次ぐ生産量だそうです。

豌豆

えんどう

「宛」には「曲がる」という意味があり、蔓(つる)が曲がりくねった様子からこの字が当てられたといわれます。

ちなみに豌豆は、名称に「豆」が入っているため「えんどうまめ」と呼ぶのは誤りです。

薇

ぜんまい

ゼンマイ科の大型多年生シダです。山地では普通に見られます。

若芽は渦巻き状で、山菜の一種です。

薺

なずな

アブラナ科の越年草です。道脇や田畑に普通に自生しています。

早春の若芽が食用で、春の七草のひとつです。

ペンペン草とも呼ばれます。

玉蜀黍

とうもろこし

イネ科の一年生作物で、中南米の原産とされます。

食用作物として、世界で小麦、稲に次ぐ3位の生産量です。

薤、辣韭

らっきょう

ユリ科ネギ属の多年生作物で、中国原産です。

初夏に地下に生じる白色の鱗茎部分を食用とします。

独活

うど

ウコギ科の多年草で、山地に自生しています。

若芽を食用としますし、根を乾燥させれば生薬の独活(どっかつ)となり、発汗・解熱剤として利用されます。

蕪

かぶ

アブラナ科の一年生または二年生の根菜です。

食用となるのは、葉と根の球形部で、冬に収穫されます。

原産地は地中海沿岸から西アジアとされ、世界で広く栽培され、多品種です。

蕗、苳、款冬、菜蕗

ふき

キク科の多年草で、日本各地に自生していますし、食用に栽培もされます。

食用となるのは、葉柄と花茎です。

【野菜編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 陸蓮根 | オクラ |

| 隠元豆 | いんげんまめ |

| 豌豆 | えんどう |

| 薇 | ぜんまい |

| 薺 | なずな |

| 玉蜀黍 | とうもろこし |

| 薤、辣韭 | らっきょう |

| 独活 | うど |

| 蕪 | かぶ |

| 蕗、苳、款冬、菜蕗 | ふき |

| 棗 | なつめ |

【果物編】読み方が難しい漢字

果物の名称にも、難しいものがたくさんあります。

同じ柑橘類(かぼす、すだち、ぽんかん、ゆず、レモン、みかん)でも、それぞれに個性あふれる漢字ですね。

棗

なつめ

クロウメモドキ科の落葉小高木で、原産は中国とされています。

名前の由来は「棘」からきており、害虫や鳥から種を守るため、果実の両端に二本の棘が生えています。

枇杷

びわ

バラ科の常緑高木で果樹として栽培されますが、西日本には野生種があります。

名前の由来は楽器の「琵琶(びわ)」で、枇杷の実が琵琶とそっくりな形であることによります。

臭橙

かぼす

ユズの一種で、大分県特産です。

果実は酸が強くて独特の風味があり、果皮は緑色で熟すと黄色くなります。

酢橘

すだち

ミカン科ユズ類の常緑低木で、国内の主な産地は徳島県です。

果実はユズよりも小型で、緑色のうちに独特の香気と酸味を楽しみます。

椪柑

ぽんかん

台湾・中国南部で生産されるミカン類の代表的な品種で、原産はインドです。

国内では鹿児島県などで生産されています。

果実は冬に熟し、果皮は厚く橙黄色で、果肉は香気高く甘味が多いです。

柚子

ゆず

ミカン科の常緑低木で、耐寒性がある植物です。

果皮にはいぼ状の突起があり、香気と酸味を有し、果実と蕾は香味料として使われます。

檸檬

レモン

ミカン科シトロン類の常緑低木で、インド原産です。

果実は紡錘形(ぼうすいけい)で、外皮は初めは濃緑で熟すと美しい黄色になり芳香が高く、果汁も香り高く、クエン酸・ビタミンCを含みます。

蜜柑

みかん

ミカン属の一品種である「温州(うんしゅう)蜜柑」のことです。

また、ミカン科のうちの特にミカン亜科ミカン属の樹、またその果実の総称を指します。

石榴、柘榴

ざくろ

ザクロ科の落葉高木で、ペルシャ・インド原産です。

果皮は黄紅色で黒斑があり、秋に熟すると裂けて多数の種子の一部が露出します。

種皮を生食したり果実酒を作ったりします。

木通

あけび

アケビ科の蔓性落葉低木です。

果実は淡紫色で長さは約10cm、秋に熟して縦に割れます。

檬果

マンゴー

トロピカルフルーツの代表ですね。

マンゴーはカロテンやビタミンE、ビタミンCなどの栄養が豊富で、美肌効果やがん予防の効果も期待できると言われています。

【果物編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 枇杷 | びわ |

| 臭橙 | かぼす |

| 酢橘 | すだち |

| 椪柑 | ぽんかん |

| 柚子 | ゆず |

| 檸檬 | レモン |

| 蜜柑 | みかん |

| 石榴、柘榴 | ざくろ |

| 木通 | あけび |

| 檬果 | マンゴー |

【動物編】読み方が難しい漢字

次は、動物名をみてみましょう。

名称に漢字の音を当てたもの、動物自体の見た目あるいは行動の印象を示す漢字を当てたもの、が主であるようです。

十姉妹

じゅうしまつ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。

性格がおとなしくて仲間どうしで喧嘩することもなく、オスどうしでも姉妹のように仲がよいことから、この漢字が当てられたといわれています。

百舌鳥、百舌、鵙

もず

スズメ目モズ科の鳥。

とても多くの鳴き真似ができることから「百の舌を持つ鳥」という意味でこの漢字が当てられたそうです。

海驢

あしか

「驢」は「ロバ」を意味しています。

アシカは海洋生物で、姿がロバに似ていることからこの字が当てられたといわれます。

鴛鴦

おしどり

カモ科の水鳥です。

鴛(えん)はオスのおしどり、鴦(おう)はメスのおしどりのことで、番(つがい)になると離れないことから、二文字で鴛鴦と呼ぶそうです。

啄木鳥

きつつき

キツツキ目キツツキ科の鳥の総称です。

「啄」には「くちばしでつつく」という意味があり「木をつつく鳥」という意味でこの字になりました。

海象

セイウチ

食肉目セイウチ科の哺乳類で、北極の周辺の海にかなり大きな群れをなして生活しています。

雌雄ともに2本の牙(犬歯)があり、海底の泥の中から掘り出す貝類が主食です。

膃肭臍

おっとせい

アシカ科の哺乳類で、北太平洋に分布し、夏に小さな島に多数集まり、一夫多妻の集団を作って繁殖します。

胡獱

とど

アシカ科の哺乳類で、体長がオスは3m、メスは2.7mに達するほどに大型です。

北太平洋に生息しています。

鼬鼠

いたち

ネコ目イタチ科の哺乳類。

体は細長く、脚が短く、尾は太く長く、夜行性。

敵に追いつめられると悪臭を放って逃げます。

儒艮

ジュゴン

カイギュウ目ジュゴン科の哺乳類で、全長は約3m。

インド洋・南西太平洋の沿岸の浅い海に生息し、海草を食べます。

【動物編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 十姉妹 | じゅうしまつ |

| 百舌鳥、百舌、鵙 | もず |

| 海驢 | あしか |

| 鴛鴦 | おしどり |

| 啄木鳥 | きつつき |

| 海象 | せいうち |

| 膃肭臍 | おっとせい |

| 胡獱 | とど |

| 鼬鼠 | いたち |

| 儒艮 | ジュゴン |

【魚編】読み方が難しい漢字

寿司屋さんの湯呑みにあるように「魚へん」の一文字のイメージが強いですが、複数の漢字から成るものも多いです。

翻車魚

マンボウ

マンボウ科の海産の硬骨魚。

中国語の表記がそのまま日本に伝わったといわれます。

公魚、若鷺

わかさぎ

キュウリウオ科の硬骨魚。

江戸時代に将軍家に献上したことから「公儀御用達の魚」という意味で公魚という字が当てられたそうです。

鮟鱇

あんこう

アンコウ科の硬骨魚の総称。

その音から「安」「康」という字が当てられ、魚へんを付けたということです。

鯎、石斑魚

うぐい

コイ科の硬骨魚。

「うぐい」の名前は、その細くスマートな体形から、祭りのときに幣(ぬさ:神前に供える布)を懸ける杭である「斎杭(いくい)」に由来するといいます。

鰍、杜父魚

かじか

カジカ科の淡水産の硬骨魚。

中国では「鰍」という漢字は「細く引き締まっていること」を意味しており、主にドジョウのことを指します。

中国から日本に漢字が伝播してくる中で、日本固有種であったかじかがドジョウと似たような生態であったことから、日本ではかじかに「鰍」という漢字が当てられるようになったという説があります。

梶木、旗魚

かじき

マカジキ科とメカジキ科の硬骨魚の総称で、体はまぐろに似ていますが、上顎は剣のように延びているのが大きな特徴です。

名前の由来は「船の舵(かじ)を取る木造の部品を上顎で貫いたから」と言われています。

鯔、鰡

ぼら

ボラ科の硬骨魚で、その卵巣を塩漬けにしたものは「からすみ」です。

つくりの「甾」は「あぶら」を意味しており、ぼらの幼魚の腹には黄色い脂肪がたくさん詰まっていることからこの字が使われたといいます。

鱵、細魚、針魚

さより

ダツ目サヨリ科の海産の硬骨魚で、さんまに似て細長く、下顎が長く突き出ているのが特徴です。

魚へんに「箴(はり=針・鍼)」が合わさった漢字ですが、中国での名称はもともと「箴魚(しんぎょ)」であり、そこから「鱵」の字が生まれたといいます。

鰈

かれい

カレイ目カレイ科に属する硬骨魚の総称で、体は扁平で卵形、頭部はねじれて眼は体の右側に集まります。

漢字は「葉っぱのように平たい魚」という意味です。

鰆

さわら

スズキ目サバ科の硬骨魚の総称で、成長につれて「さごし(40〜50cm)」→「なぎ(50〜60cm)」→「さわら(60cm以上)」と呼び名が変わる出世魚です。

鰆が晩秋から初春の産卵期に多く獲れることから、この漢字が使われるそうです。

【魚編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 翻車魚 | まんぼう |

| 公魚、若鷺 | わかさぎ |

| 鮟鱇 | あんこう |

| 鯎、石斑魚 | うぐい |

| 鰍、杜父魚 | かじか |

| 木、旗魚 | かじき |

| 鯔、鰡 | ぼら |

| 鱵、細魚、針魚 | さより |

| 鰈 | かれい |

| 鰆 | さわら |

【虫編】読み方が難しい漢字

虫もバラエティにとんでいます。

普段、見ることのない特殊な漢字が使われていることが多い印象です。

竈馬

かまどうま

バッタ目カマドウマ科の昆虫の総称で、キリギリスやコオロギに近縁ですが翅(はね)はありません。

古い家のかまど(竈)のそばでよく見つかったことと、顔が馬に似ていることが由来だといわれます。

薄翅蜉蝣

うすばかげろう

アミメカゲロウ目ウスバカゲロウ科の昆虫の総称で、とんぼに似ているが飛び方は弱々しいです。

幼虫は蟻地獄(ありじごく)と呼ばれます。

螻蛄

けら

バッタ目ケラ科の昆虫で、こおろぎに似ていますが前脚は大きく、もぐらのように土を掘るのが得意です。

大蚊

ががんぼ

ハエ目ガガンボ科の昆虫で、蚊に似ていますがはるかに大きく、ヒトの血を吸いません。

漢字は見た目をそのままあらわしていますが、中国名の表記をそのまま使ったようです。

螽斯

きりぎりす

バッタ目キリギリス科の昆虫で、夏から秋にかけて日当たりのよい草原でみられます。

衣魚、紙魚

しみ

シミ目シミ科の原始的な昆虫の総称で、体は細長くて翅がなく、一面が銀色の鱗におおわれていてよく走ります。

体型が魚に似ているため、漢字名に「魚」が使われるようです。

衣類や書物を食べて傷めます。

棒振、孑孑

ぼうふら

カ(蚊)類の幼虫で汚水中に住み、盛んに運動して腐敗有機物を食べて育ちます。

蛞蝓

なめくじ

腹足綱ナメクジ科の軟体動物で、陸生の巻き貝ですが殻をもたず、体長6cmくらいです。

蟷螂、螳螂、鎌切

かまきり

腹足綱ナメクジ科の軟体動物で、陸生の巻き貝ですが殻をもたず、体長6cmくらいです。

鍬形虫

くわがたむし

クワガタムシ科の甲虫の総称で、体はやや平たく、頭部が大きく、オスの大顎は鍬形状になっています。

【虫編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 竈馬 | かまどうま |

| 薄翅蜉蝣 | うすばかげろう |

| 螻蛄 | けら |

| 大蚊 | ががんぼ |

| 螽斯 | きりぎりす |

| 衣魚、紙魚 | しみ |

| 棒振、孑孑 | ぼうふら |

| 蛞蝓 | なめくじ |

| 蟷螂、螳螂、鎌切 | かまきり |

| 鍬形虫 | くわがたむし |

【植物編】読み方が難しい漢字

植物は、思いがけない漢字を当てていることが多いようです。

「もみじ」は難しい字ではありませんが、2種類とも同じ読みであるのにまったく違う意味になるのが不思議ですね。

下記で紹介していきます。

紅葉、黄葉

もみじ

もみじと言えば赤い葉を連想するかたが多いのではないでしょうか?

しかし、黄色の葉と書いても「もみじ」と読みます。

紅葉、黄葉の両方とも「こうよう」と読め、葉の色が変わる様を表現することもできます。

躑躅

つつじ

ツツジ科ツツジ属の常緑または落葉低木の通称です。

「てきちょく」とも読み、”行っては止まる。躊躇(ちゅうちょ)する”という意味があり、見る人の足を引き留めて離さないほどの花を咲かせることから、この字が当てられたといわれます。

酸漿、鬼灯

ほおずき

ナス科の多年草です。

酸漿という漢字は、漢方薬などに使われていた中国からそのまま日本に伝わってきました。

鬼灯という漢字は、鬼が持つ提灯を連想したものであるそうです。

梔子、巵子、山梔

くちなし

アカネ科の常緑低木で、香り高い白い花が特徴です。

実が熟しても裂けないので「口無し」から「クチナシ」になったと言われています。

女郎花

おみなえし

スイカズラ科の多年草で、日当たりのよい山野に生え、高さは約1mです。

秋の七草のひとつに数えられます。

男郎花

おとこえし

スイカズラ科の多年草で、日当たりのよい山野に生え、高さは約1mです。

女郎花に似ていますが、全体に毛が多く、葉が大きい特徴をもちます。

茉莉花

まつりか

モクセイ科ジャスミン属の常緑小低木で、インドの原産です。

ジャスミンの和名にあたります。

モクセイ科ジャスミン属の常緑小低木で、インドの原産です。

糸瓜、天糸瓜

へちま

ウリ科の蔓性の一年草で、巻きひげで他に絡みつきます。

実はふつう長さ約60cmの円柱状で、若いものは食用になり、熟したものは果皮などを取り去った網状繊維を入浴たわしとして用いられます。

石楠花、石南花

しゃくなげ

ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の常緑低木の総称で、深山の渓谷沿いに自生します。

木天蓼

またたび

マタタビ科の落葉性の蔓植物で、山地に自生します。

猫が好み、特有の興奮をもたらすマタタビラクトンを含む植物です。

【植物編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 紅葉、黄葉 | もみじ |

| 躑躅 | つつじ |

| 酸漿、鬼灯 | ほおずき |

| 梔子、巵子、山梔子 | くちなし |

| 女郎花 | おみなえし |

| 男郎花 | おとこえし |

| 茉莉花 | まつりか |

| 糸瓜、天糸瓜 | へちま |

| 石楠花、石南花 | しゃくなげ |

| 木天蓼 | またたび |

【地名編】読み方が難しい漢字

日本各地には、知らないと読めない地名がたくさんあります。

まったく想像できない読みのものがあるかと思えば、同じ字であるのに各地では違う読みというものもあります。

神戸

こうべ

【場所】兵庫県神戸市

神戸

ごうど

【場所】岐阜県安八郡神戸町

神戸

かんべ

【場所】三重県伊賀市

神戸

じんご

【場所】岡山県津山市

老者舞

おしゃまっぷ

【場所】北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村

放出

はなてん

【場所】大阪府大阪市鶴見区・城東区

舎人

とねり

【場所】東京都足立区

亀水

たるみ

【場所】香川県高松市

粭島

すくもじま

【場所】山口県周南市

読谷村

よみたんそん

【場所】沖縄県中頭郡

【地名編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 神戸 | こうべ |

| 神戸 | ごうど |

| 神戸 | かんべ |

| 神戸 | じんご |

| 老者舞 | おしゃまっぷ |

| 放出 | はなてん |

| 舎人 | とねり |

| 亀水 | たるみ |

| 粭島 | すくもじま |

| 読谷村 | よみたんそん |

【番外編】間違った読み方が定着してしまった漢字

誤読などによって本来とは違う読み方が広く用いられ、定着してしまったものを「慣用読み」といいます。

現在では慣用読みが完全に定着してしまっているものもあります。

惨敗

さんぱい

ざんぱい

【意味】

ひどく負けること。惨めな負けかた。

固執

こしゅう

こしつ

【意味】

自分の意見などをかたく主張して曲げないこと。

輸出

しゅしゅつ

ゆしゅつ

【意味】

国内から外国へ財貨を売るために送り出すこと。

「輸」の読みは「しゅ」ですが、「愉快」の「愉」と似ていることが誤読の原因だったといわれています。

漏洩

ろうせつ

ろうえい

【意味】

密事などがもれること。秘密をもらすこと。

消耗

しょうこう

しょうもう

【意味】

使って減らし、なくすること。体力、気力などを使い果たすこと。

「耗」のつくりが「毛」であることから誤読されたといわれています。

情緒

じょうしょ

じょうちょ

【意味】

折にふれて起るさまざまの感情。また、そのような感情を誘い起こす気分・雰囲気。

荒らげる

あららげる

あらげる

【意味】

荒くする。

独擅場

どくせんじょう

どくだんじょう

【意味】

その人だけが思うままに活躍できる場所。ひとり舞台。

杜撰

ずざん

ずさん

【意味】

物事の仕方がぞんざいで、手落ちが多いこと。

拱く

こまぬく

こまねく

【意味】

左右の手を胸の前で組み合わせる。腕を組む。転じて、何もしないで見ている。傍観する。

【番外編】読み方が難しい漢字|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 惨敗 | さんぱい |

| 固執 | こしゅう |

| 輸出 | しゅしゅつ |

| 漏洩 | ろうせつ |

| 消耗 | しょうこう |

| 情緒 | じょうしょ |

| 荒らげる | あららげる |

| 独擅場 | どくせんじょう |

| 杜撰 | ずざん |

| 拱く | こまぬく |

難読漢字クイズ7問

難読漢字のクイズです。

いろんなジャンルから選りすぐりました。

ぜひチャレンジしてみてください!

土産

旅行に行ったら欠かせないアレです。

人からもらうと嬉しいですよね。

なんと読むのでしょうか?

正解は…

みやげ

犇めく

「牛」という漢字が3つ組み合わさっている特殊な漢字…

大勢が押し合って騒ぎ立てる。混雑して押し合うという意味です。

なんと読むかわかりますか?

正解は…

ひしめく

外郎

米の粉・砂糖・葛粉などを混ぜて蒸した菓子。山口・名古屋の名産品。

なんと読むのでしょうか?

正解は…

ういろう

徐に

「じょに」ではないですよ。

落ち着いて事を始めるさま。しずかに。ゆるやかに。という意味を持ちます。

わかりましたか?

正解は…

おもむろに

「不意に」や「突然に」という意味であると勘違いしている場合が多いようですので、ご注意を。

態態

一瞬、中国語にも見えますが皆さんも日常で使うことの多い日本語です。

その事だけのために、特に行う。特別に。という意味を持ちます。

なんと読むのでしょうか?

正解は…

わざわざ

背黄青鸚哥

動物の品種名です。

ヒントは黄色と青色。

ペットとして飼う方も多いですよね。

なんと読むかわかりますか?

正解は…

セキセイインコ

日本に最初に来たセキセイインコの背中が黄色と青色だったことが由来だそうです。

もしも違う色の個体であったなら、今とは違う命名になっていたのですね!

俎

料理をするのには欠かせません。

基本的にどこの家庭の台所にもあるはずです。

最近は、木製のものは少なくなっているのでしょうか…

正解は…

まないた

難読漢字クイズ|一覧表

| 漢字 | 読み方 |

| 土産 | みやげ |

| 犇めく | ひしめく |

| 外郎 | ういろう |

| 徐に | おもむろに |

| 態態 | わざわざ |

| 背黄青鸚哥 | セキセイインコ |

| 俎 | まないた |

まとめ:読める漢字を増やそう!

誰もがご承知のとおり漢字はもともと中国の文字ですので、難読漢字を調べていると中国から借用しているものが多いことがわかります。

しかし借用したのは文字のみで、そこに日本古来の呼び名を乗せて読んでいるものがたくさんあるようです。

その結果、例えば「鯛(たい)」の別表記が「大口魚」で、”どこまでが「た」で、どこからが「い」なのか??”というようなケースもあるのがご愛嬌ですね。

ビジネス・日常会話に出てくる表現では、社会人として正しく読めないと恥ずかしいものがあります。

特に仕事では、常識のない者と判断されてしまうこともあるかもしれません。

読める漢字を増やすことにデメリットはないと思われます。

これからも精進していただければ幸いです。

ちなみに…言葉の面白さを知り、もっと言葉を学びたくなった方には、LINE登録で「より専門的に学べる無料講座」もあるので、日本語の正しい使い方や、文章の書き方をタダで身につけてみても良いかもしれません!

詳細はこちらの記事からご確認ください!

よくある質問

わかっているつもりでも「知らなかった!」ということが、案外あるものです。

最後に、ご質問にお答えするかたちでもう少し情報をお示ししましょう。

わかっているつもりでも「知らなかった!」ということが、案外あるものです。

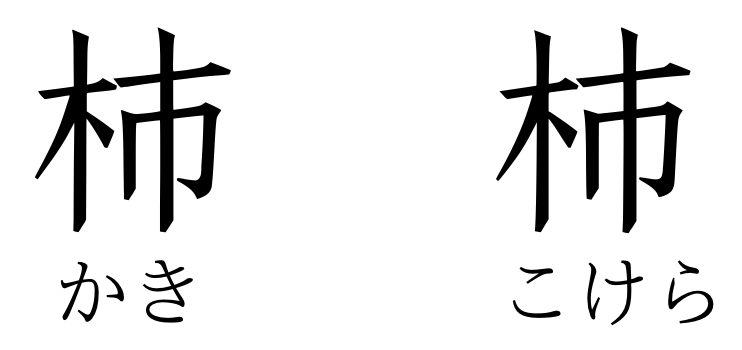

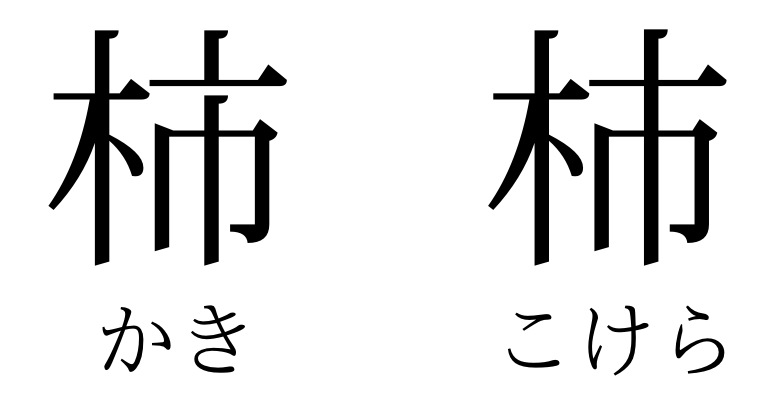

Q1. クイズ番組で果物の「柿」とそっくりな漢字を紹介していました。

画面で見るかぎり、違いがよくわからなかったのですが…

それは「柿(こけら)」のことだと思われます。

フォントによっては、見分けがつきません。

一方、明確に違いのあるフォントもあります。

「かき」のつくりは「なべぶた」と「巾」の組み合わせですが、「こけら」のつくりは上から下まで縦に線が貫いています。

Q2. アナウンサーが天気予報で、積雪予想の数値を「さんじっせんち」と言っていました。「さんじゅっせんち」が正しいのではないですか?

「さんじっせんち」が正しく、アナウンサーは間違っていません。

「十」の読みは、旧仮名遣いでは「じふ」です。

このことから、詰まる音になるときには「じっ」が正しくて「じゅっ」というように「ゆ」の音が混じることはありません。

「十」は本来「じう」に近い発音になるはずですが、「じゅう」と習った経験からこのような疑問が生じるのですね。

Q2. 「閑話休題」という四字熟語(?)を見ました。どう読むのですか?

「かんわきゅうだい」と読み、

「無駄話はさておいて」「それはさておき」

という意味で、それた話を本題に引き戻します…というような場面で使います。

「かんわきゅうだい」は音読みですが「むだばなしはさておき」と読むこともあるそうです。