冗長表現とは、無くても伝わる不要な語句や言い回しが散見される状態の文章表現を意味し、文章作成において避けるべき表現です。

そこで本記事では、あらゆる文章(LINE、ビジネスメール、議事録など)の冗長表現に対応できるノウハウを詰め込みました。

例文を交えながら「分かりやすく冗長表現とはどういうものか?」をご理解いただけるよう徹底的に解説します。

ぜひ最後までお付き合いください。

冗長表現とは?

『冗長表現』とは、文章で伝えようとしている本筋から離れて読みづらくしてしまう、必要ではない言葉や表現を指します。

冗長表現が起きている文章に対し、読み手は潜在的にストレスを感じてしまうため最後まで読んでもらえなくなる可能性が高くなります。

それを防ぐために冗長表現をなくすべきだという前提のもと、以降のセクションに進みます。

ただし、例外として一部ライティング技術の中には“あえて冗長表現を使うテクニック”も存在しますので、一概に全ての冗長表現が間違っているとは言い切れないという点を押さえておきましょう。

小説やシナリオでは、情景の説明をしたり登場人物の心中を描写したりするために言葉を尽くすことがあるでしょう。

また、個人ブログで思いの丈を吐き出す文章を書くなら、言葉を重ねたとしても悪いことではありません。

そのため、冗長表現は必ずしも日本語のルールから外れているとは言えないのです。

よくある冗長表現パターン9選【例文付き】

冗長表現の代表的な事例を9種類、例文付きでご紹介します。

話し言葉では気づきづらくても、文字になると違和感が生じる表現に注意が必要です。

あなたがコピーライターなら、使用を避けることが必須の内容でしょう。

パターン① 単語の重複

ひとつの文の中に同じ単語を繰り返し使うのは、無駄だと認識しましょう。

- 今回の調査では、上半期の実績について調査します。

- 銀行に行くには、バス通り沿いを行くと短時間で行けます。

- このエアコンは、今年の新製品のエアコンの中では、一番節電効果の高いエアコンです。

改善方法は、主に次の3つです。

- 別の単語に言い換える

- いずれかの単語を削る

- 言い回しを変える

これらの改善方法を踏まえたうえで冗長文章を書き換えると以下のような文章に変貌を遂げます。

- 今回の取り組みでは、上半期の実績について調査します。

- 銀行は、バス通り沿いを歩くと短時間で着きます。

- このエアコンは、今年の新製品の中では一番節電効果が高いです。

単語を重複させると、読者に稚拙な印象を与えてしまいます。

冗長文章を読んだ方によっては「この書き手は自分で校正ができない筆者だ」と認識されるかもしれません。

基本的な見直しがなされていないとの判断により、文章の信憑性を疑われる場合もあるため注意しましょう。

パターン② 二重表現

同じ意味をもつ単語を『同義語』似た意味をもつ単語を『類義語』といい…

- 「同義語+同義語」

- 「類語語+類義語」

- 「同義語+類義語」

…というように意味が重複する表現を二重表現と呼び、これも冗長表現と感じさせてしまう原因となっています。(同じ単語を重複させてしまう場合よりも気付きづらいかもしれません)

たとえ、話し言葉で二重表現を使うことがあっても、文字で表現するときには避けるのが望ましいでしょう。

重複して使われやすい同義語・類義語はある程度パターンが決まっているため、慣れておくことが重要です。

- まず最初に ▶ 最初に/まず/はじめに

- 全て網羅 ▶ 網羅

- あらかじめ準備 ▶ 準備

- 今の現状 ▶ 現状

- お身体ご自愛ください ▶ ご自愛ください

パターン③ 二重敬語

二重敬語は1つの語に対して”敬語表現を2つ以上使っているもの”を指します。

一見すると丁寧な言い回しにも聞こえるのですが、二重敬語は誤った表現であるため、こちらも冗長表現の1つで場合によっては失礼と捉えられるリスクも混在します。

- お見えになられました ▶ お見えになりました

- 検討させていただきます ▶ 検討いたします/検討します

- おっしゃられた ▶ おっしゃった

- ご利用になられる ▶ ご利用になる

- 〇〇社長 様 ▶ 〇〇 社長

パターン④ 二重否定

二重否定とは「否定の言葉を二重に重ねた文章」を指します。

二重否定を用いると否定をさらに否定するため意味は『肯定』となり、読者は少し考えねばならず混乱が生じやすいデメリットがあります。

そのため、特に意図がなく二重否定を使っている場合は冗長表現と捉えられてしまうため、否定を入れずに肯定文で伝えることをオススメします。

- できないわけではない ▶ できる

- 〇〇ならないとも限らない ▶ 〇〇になるかもしれない

- 危険を顧みずにはいられない ▶ 危険を顧みず

パターン⑤ 余分な修飾語

過剰な修飾語で飾られた文はくどくて読みづらくなるため簡潔にするのがよいでしょう。

修正ポイントは、その修飾語を削除、あるいは簡潔にしても意味が変わらないと確認することです。

- この絵は、誰が見ても素晴らしく最高の評価が与えられるべき完成度だ

▶ この絵には、最高の評価が与えられるべきだ

- すごく大きいマッコウクジラが、我々の船の後ろをかなり長い時間付いてきた。

▶ 巨大なマッコウクジラが、我々の船の後ろを長時間付いてきた

パターン⑥ 余分な接続詞

接続詞には分類すると「8つの種類」があり、それぞれに特有の意味を持つため、使いこなすと文章にメリハリがつきますが、使いすぎると途端に読みづらく冗長的になるため注意が必要です。

| 接続詞の種類 | 例 |

|---|---|

| 順接 | だから/したがって/それで |

| 逆接 | しかし/ところが/だが/でも |

| 並列・列挙 | および/ならびに/また |

| 添加 | しかも/そして/さらに |

| 比較・対比 | 一方/他方 |

| 説明・補足 | 要するに/つまり/すなわち |

| 選択 | または/あるいは/それとも |

| 転換 | さて/では/ところで |

パターン⑦ 「の」を多用している

言葉をつなぐための助詞「の」を一文中に3回以上使うと、読みづらさに繋がります。

改善方法は「の」を省略する。もしくは別の表現に置き換えることで解決します。

- 日本の経済の成長の推移 ▶ 日本の経済成長の推移

- テーブルの上のテレビのリモコン ▶ テーブルの上にあるテレビリモコン

- 上映中の携帯電話の使用の禁止 ▶ 上映中における携帯電話の使用禁止

パターン⑧ 「〜という」「〜こと」の表現

特に話し言葉では誰もが使う「〜という」「〜こと」特に文末に用いる言葉ですが、書き言葉として頻発すると無駄に見えてしまいます。

丁寧な表現を心がけるとつい使いがちになってしまいますが「〜という・〜こと・〜ということ」は全て省略しても文章として成り立ちます。

また、単純な省略では文章として成り立たない場合は前後の表現方法を変えてみましょう。

- 今なら50%OFFで購入することができます

▶ 今なら50%OFFで購入できます。

- 学習したことをアウトプットすることは大切なことです。

▶ 学習内容のアウトプットは大切です。

パターン⑨ 長い前置き

ライター目線での話になってしまうのですが、こういった記事やWebコンテンツにおいて「長い前置き」は敬遠されがちです。

読者の多くは自分が気になる、知りたいと思った情報を手に入れるために調べて記事を読み始めるのに対し、前置きが長く結論が分かりづらいと「答えが出ないから他の記事を読もう」という思考になってしまうのです。

そのため、読み手の意図を汲み、長い前置きはせずに結論をすぐに述べるよう意識するよう心がけましょう。

使い方を間違えると冗長表現になるケース

ここまでは言葉の使い方がまねく冗長表現について見てきました。

どういったものが冗長表現に該当するのか理解を深めていただけたかとは思いますが、本セクションでは「一歩間違えると冗長表現になりかねない要素」をお伝えしていきます。

過度に『予防線』を張る

「あくまでも個人的な感想ですが…」といった表現を記事の中に見つけたことはありませんか?

この「予防線」とも取れる表現は内容を批判されることや、断言したことへの責任逃れの一手として書いていることが多いのですが、多く予防線を張ると冗長表現になります。

くわえて、情報の信憑性も低くなってしまうため全体的な質が損なわれてしまうのです。

予防線は適度に張るのであれば問題はありませんが、十分な調査・確認を行なって信頼性を確保し、予防線を張らなくても済むような文章を書くようにしましょう。

本題からの『脱線』

本筋に関係のない話を挟んで脱線するのは、文章を冗長にする原因です。

「余談ですが…」や「ちなみに…」といった挿入文は危険信号。

読み手が求める情報ではないケースが多くあります。

とはいえ個人ブログなどでは、筆者の個性や経験を示す手段として有効なこともあるため、書き上げてから一度読み返す癖を持ちましょう。

冗長表現を改善する方法 〜冗長表現にならないために心がけるべきこと〜

「丁寧に説明する」「他者とは違う文章にしよう」と思って書くと文章は冗長的になりやすいものです。

また、ライター業界では経験の浅いライターが良かれと思って不要な表現・情報を付け加え過ぎて読みづらくなることも少なくありません。

そこで、冗長表現にならないために心がけるべきことをご紹介します!

結論から述べる

文章でなにか伝達するうえで的確に伝えるためには、まずは結論から書き始めることが大切です。

結論から述べることで、読みては有益な情報を瞬時に受け取れ、書き手に対しては「伝達が上手い」と感じてもらいやすくなるのです。

実際にライターの手法における「文章の構成」の中にも結論から伝えるものは複数存在します。

この文章の構成に当てはめることで誰でも簡単に“結論ファースト”で文章を書けるようになりますので、下記で簡単に紹介していきますね!

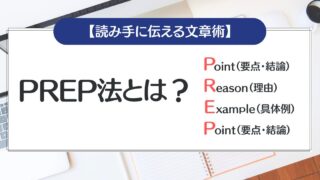

PREP法

PREP法は 『Point(要点・結論)』『Reason(理由)』『Example(具体例)』『Point(要点・結論)』の4つの頭文字を取った略語です。

- P:Point(要点・結論)

- R:Reason(理由)

- E: Example(具体例)

- P:Point(要点・結論)

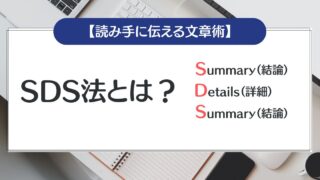

SDS法

『SDS』は 『Summary 結論』『Details 詳細』『Summary 結論』の3つの頭文字を取った略語です。

- S:Summary(結論)

- D:Details(詳細)

- S:Summary(結論)

一文一義を心がける

『一文一義』とは、ひとつの文にひとつのことだけを書くことです。

これはワンセンテンス・ワンメッセージとも言われるのですが、1つの文の塊に複数の情報を詰め込むと本当に伝えたいことがぼやけてしまうのです。

もちろん、ひとつの文の塊に伝えたいことを複数入れても、日本語として間違ってはいませんが、情報量が多くなると読者の『読み進めようとする気持ち』や『理解する意欲』を欠く原因ともなり得ます。

そのため、一文一義を心がけて、できるだけシンプルにまとめるようにしましょう。

同じ説明は繰り返さない

例えば先述した『PREP法』を文章の構成に用いるならば、結論を2回述べることになります。

しかし、PREP法を知らずに自由に書いたところ「結論を3回、4回と繰り返したなら…?」

これだと構成がまとめきれずに「中だるみ」してしまい、読み手がストレスを抱えてしまうことは想像に容易いですよね。

そのため、なるべく同じ説明や事柄は何度も書かないように気をつけましょう。

誰でも知っていることは簡潔に説明する

私たちは、この日本で生きていれば自動的に知り得る情報は無数に存在します。

例えば「プロ野球オールスターゲームの開催日が決まった」という記事において、

『野球とは:敵味方9人ずつで行なうスポーツです。マウンドからピッチャーが投げた球を、バッターが棒状のバットと呼ばれる道具で打ち返し…』

…と「野球」というスポーツに対しての説明は要らないですね。

もちろん、野球をまったく知らない人には必要な説明なのですが、オールスターゲームの日程を知りたい人に対しては“釈迦に説法”でしょう。

これは極端な例としても、誰でも知っていることを詳しく説明されたなら、たいていの人は「自分のレベルに合わず、初心者向けすぎる」と感じて離脱してしまいますね。

そのため、読み手が何を求めていてどういう人であるかを考慮して、適切な説明とする必要があります。

冗長表現をチェックする方法

冗長表現をなくすためには文章作成後のチェックが欠かせません。

ではそのチェック方法にはどういったものがあるのか…?

誰でもできる簡単な方法をまとめてご紹介いたします!

声に出して読む

黙読とは違って、文章を声に出して読むとまわりくどい表現に気づきやすくなります。

同じ単語が重複している場合や「〜することができます」「〜ということ」などを使用したときの違和感に気づけるためおすすめです。

第三者に読んでもらう

冗長表現が「自身のクセ」による場合には、自分でチェックしても気付きづらいことでしょう。

しかし、他者の目であればあっさりと解決してくれる場合が多くあります。

あらかじめ他者に見せても問題のない文章に限ったチェック方法にはなりますが、かなり有効なチェック方法だと言えるでしょう。

ワードや校正ツールを使う

マイクロソフト社のワード、あるいはGoogleドキュメントなど、文章作成アプリケーションには校正1機能がついているものがあります。

冗長な表現に限らず、助詞の使い方の誤りと思われる箇所などを自動で知らせてくれます。

ただし、精度は完璧ではないため、補助的なサポートと認識しましょう。

※1 校正:新聞や書籍、web記事などの文章コンテンツを公開する前に間違いがないかをチェック、修正する作業

昨今のAIは「冗長表現を無くして適切な文章に変換して」と本文を添えて打ち込むだけで校正してくれるほどにまで進化が進んでいます。

『ChatGPT』や『Gemini』などで試してみるのも文章のブラッシュアップを図るうえで有効です!

まとめ:冗長表現を理解して読者にストレスを感じさせない文章を作ろう!

結局のところ、文章は読んでもらうことが大切であり、読者が理解しやすい表現であることが求められます。

とはいえ、わかりやすさを目指して余計な言葉や言い回しを追加すると冗長表現になってしまいます。

そこで重要となるのが『文章のダイエット』。

不要な語句を削ったり、不要な文章を変換して読者のため、そして書き手であるあなた自身のために、冗長表現を上手くコントロールできるようになりましょう!

冗長表現を調べている方からよくある質問

本セクションでは、冗長表現に関してよくある質問をまとめてみました。

本文のおさらいも含んでいるので、こちらもぜひご確認ください!

よくある質問① 冗長表現のデメリットは何ですか?

冗長表現が多い文章は以下のようなデメリットが考えられます。

- 読み手にストレスを与えてしまう

- 稚拙な文章であるとの印象を持たれ、書き手の文章力が低いと感じさせてしまう

- ライターの場合、業務委託先から「文字数を稼ぐ目的ではないか」と勘繰られる可能性がある

よくある質問② 冗長表現は絶対に避けるべきでしょうか?

意図せずに冗長的な文章になってしまっている場合は、避ける意識は必要ですが、必ずしも「絶対に避けるべき」ではありません。

小説・エッセイ・シナリオといった文芸作品などにおいては、多くの言葉で表現、説明しても冗長という評価にならない場合があります。

また、個人ブログや友人に送るLINEなどは思うままに書いてもなんら問題はないでしょう。

よくある質問③ 「〜することができる」は、冗長表現ですか?

文脈次第では冗長表現だとは言いきれません。

A. 高橋さんは、車を運転することができる

B. 高橋さんは、車を運転できる

上記例文を見比べたとき、受け取り方次第では以下のように意味合いが変わってきます。

A. (得意ではないが)運転できる

B. (普段から乗り慣れているため)運転できる

このように「〜することができる」は『してもいいし、しなくてもいい』というような曖昧なニュアンスも持っています。

そのため、“含みをもたせるような意図”があれば冗長表現ではないと言えるでしょう。