「文末表現」は、文章の与える印象から文章自体の読みやすさまで大きく左右します。

そのため、クライアントの多くは文末表現を特に重要視しており「記事を書いて納品したら、文末表現をたくさん指摘された…」というライターさんも多いです。

実際に苦手意識を抱く方も多い文末表現ですが、それぞれ種類や適した使い道を網羅すれば、一発で納品完了できるような質の高い文章が書けるでしょう。

この記事では文末表現の種類、それぞれの使い道や意味について解説します。

表現のレパートリーを増やしたい、適切な使い方を習得したいというあなたも、この記事を読んで文末表現マスターになりましょう!

〈文章のプロが教える〉文末表現って何?

そもそも「文末表現がどういったものなのか分からない…。」

…という方もいらっしゃるかと思いますので、本セクションでは文末表現についての基本的な情報をお伝えいたします!

文末表現とは?

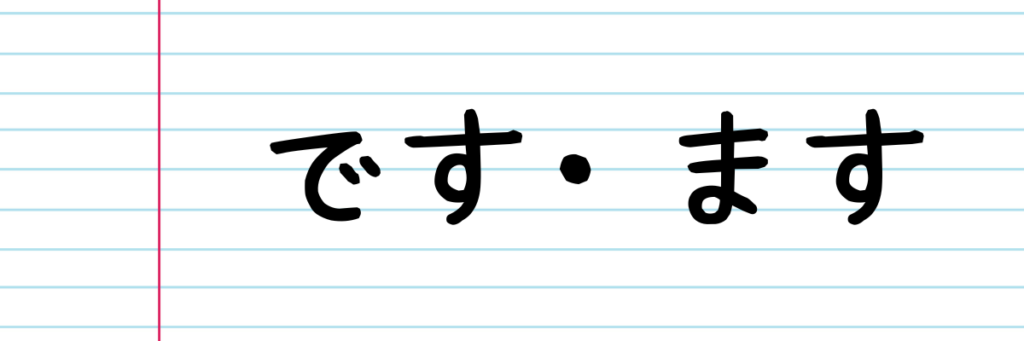

文末表現とは、その名の通り文章の最後を締める表現のことを指し、これらは大きく「です・ます」調の敬体と「だ・である」調の常体の2つに分けられます。

コピーライターとして文章を書いていく場合、それぞれ書くものや文章の種類など、TPO(時と場合と目的)に応じて使い分けることが必要です。

文末表現だけで文全体の印象からニュアンスまで大きく変わってしまうので、ライターは適切な文末表現を選んで書けるようになることが強く求められます。

文末表現を意識するメリット

次に、そんな文末表現をマスターすることでどんな効果が得られるのかをお伝えします!

リズムよく読める文章になる

文末表現は、ある意味その文章の終着点とも言えます。

ちょうどいいところに適切な文末表現を用いて文に区切りをつけ、リズムやテンポのある読みやすい文章に仕上げることができます。

ちなみに、書いた文章を声に出して読んでみるとテンポが感じられやすくなるのでオススメです。

文末表現にはさまざまな種類があり、使う言葉によって文章の雰囲気や読み手に与える印象が変わります。

そのため、意味だけでなく雰囲気や印象も意識して文末表現を選んでいくと、文章に緩急がついて読みやすくなるでしょう。

拙い(つたない)印象を与えない

ライターの間では、義務教育の範囲内(中学生が理解できるレベル)で文章を書くようにするという暗黙の了解があります。

とはいっても実際には老若男女問わず多くの人が読む文章を書くわけですから、無闇に拙い印象を与えてしまうのはよろしくないでしょう。

同じ文末が連続しているような文末表現に乏しい文章は、どうしても単調さや拙さが感じられる文章になってしまいがちです。

逆に、豊富な文末表現が使いこなされた文章であれば、メリハリとスムーズさの両方を感じられ、とても読みやすい文章となります。

文章の印象が180度変わる!知っておくべき文末表現の種類一覧

それでは、文末表現についてある程度の理解を深めていただいたところで、具体的にどのような種類の文末表現があるのかを見てみましょう。

「です・ます」(敬体)の表現一覧

敬体の「です・ます」調は、丁寧で柔らかい印象を与えます。

明確に設定されたターゲットに読んでもらうことを想定された文章や、目上の人に向けて送るメッセージを書くときに使うことが多いです。

| 文末表現 | 意味 | 例文 | |

|---|---|---|---|

| ~です | 断定 | 今日は曇りです | |

| ~ございます | 本日の天気は曇りでございます | ||

| ~ですね | 共感 | 今日は寒いですね | |

| 疑問 | この書き方で、問題ないですね? | ||

| ~でしょう | 推量 | 明日は暑いでしょう | |

| ~ます | 叙述 | 現在形 | 私は毎日ライティングの勉強をします |

| ~ました | 過去形 | 今日はライティングの仕事をしました | |

| ~ません | 否定 | 無断転載をしてはいけません | |

| ~ですか~ますか | 疑問 | コピーライターに興味がありますか | |

| ~でしょうか | 何かお困りでしょうか | ||

「だ・である」(常体)の表現一覧

常体の「だ・である」調は丁寧な印象を与える敬体に対し、常体は砕けたような雰囲気や強い印象のある表現方法です。

小説や感想文などの、読者に読んでもらう事よりも自分を表現するような文章や、比較的カジュアルな文章において多く使われます。

| 文末表現 | 意味 | 例文 | |

| ~だ | 断定 | 今日は晴れだ | |

| ~である | 今日は晴れである | ||

| ~だね / ~だよ | 共感 | 今日は晴れだね | |

| ~だろう | 推量 | 明日は雨だろう | |

| ~する | 叙述 | 現在形 | 私は毎日ライティングの勉強をする |

| ~した | 過去形 | 今日はライティングの仕事をした | |

| ~ない | 否定 | 彼はライターではない | |

| ~か | 疑問 | 彼は何歳なのか | |

| ~だろうか | 彼はコピーライターなのだろうか | ||

| ~だな | 感嘆 | コピーライターは夢のある仕事だな | |

このように、敬体・常体共に非常に多くの文末表現があります。

意味は同じでも与える印象やニュアンスが変化するので、様々な文章の表現方法の中でも特に奥が深いものなのです。

また、敬体と常体以外にも、以下のようにやや特殊な文末表現もあります。

| 文末表現 | 使い方 | 例文 |

| 体言止め | 名詞や代名詞で文末を終わらせる | ライターの為のサイト、ライターズ.com。 |

| 助詞止め | 助詞で文章を終わらせる | さあ行こう、ライターの道へ。 |

〈場面別〉「です・ます」「だ・である」の使い分け

このセクションでは場面や文章ごとに使われる文末表現と、具体的な使い方や例文を解説していきます。

但しこれらは明確に定義されている訳ではないので、どの文末表現を使うにしても、不特定多数の人に読まれる文章を書くという意識を持ち続けるようにしましょう。

読み手へのマナーを忘れず、失礼のないような文章を書くことが最も重要です!

また、文末表現とは少し違いますが「〜かもしれない」「〜だと思う」といった主観に基づいた表現や、曖昧な表記をすることは原則控えましょう。

Web記事

文末表現と同様に様々な種類や分野のものがあるWeb記事では、敬体と常体どちらも使われています。

一般的にSEO記事では親切さや親しみやすさを与えるため「です・ます」調の敬体が使われます。

実際に、今まさにあなたが読んでいるこの記事も、SEO記事なので敬体が使われています!

ニュース記事や、専門的な話題が取り上げられた文章では、事実を明確に伝えるという意図や、権威性を込めるために「だ・である」調の常体で書かれていることが多いです。

石破自民党総裁は11月11日、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙の決選投票を経て、第103代の総理大臣に選出された。その後閣僚人事が行われ、第2次石破内閣が発足した。

引用元:野村総合研究所

実際に書く際には、その記事の意図や目的を意識して、適切に書き分けられるようになりましょう。

感想文・レビュー

感想文・レビューは、筆者の主観による文章なので書き方は明確には決まっておらず、敬体と常体どちらも使われます。

なので「〜かもしれない / ません」といった、他では使わないような曖昧な表記が許容される事すらあります。

そのため、基本的には自分の書きやすい文体を選んで構いません。ただし、書き方や形式が指定されている場合は、必ずそれに従いましょう。

例①:ライター.comの記事を読んでみた。タメになる内容だったので、このサイトを読んでコピーライティングについて学んでいきたいと思う。

例②:スーパーで売られていた「SEOジュース」を買って飲んでみました!スッキリとした味わいで美味しく、友達にもオススメしたい商品です!

仕事の報告書・レポート

仕事の報告書・レポートは、ビジネスシーンで目上の人や他部署の人などに読んでもらう文書ですので、基本的には敬体で書きます。

マナーとしての慣例はもちろん、丁寧で礼儀正しい印象を与えながら明確かつ簡潔に意志を伝えることが重要です。

事実に基づいた情報や結果を伝える文なので「〜かもしれない」「~だと思う」といった曖昧な表記をすることや主観で書くことは絶対にやめましょう。

例:お疲れ様です。プロジェクトAの進捗状況について、以下の通りご報告いたします。

論文

論文も、ビジネスシーンにおける報告書やレポートと同じく目上の人や不特定多数の人に読まれるものです。

しかし、こちらは文としての簡潔さや客観性、論理的な印象が重要視されているので、こちらは常体で書かれることが一般的な慣例となっています。

例外としては、論文では研究に協力してくれた人たちに向けて感謝の言葉を述べる【謝辞】というものが書かれることがあります。

こちらは感謝の言葉を特定の方に向けて直接送る文章になるので、敬体で書かれることがほとんどです。

こちらのリンクは、2023年度日本語学会論文賞を受賞した、実際の論文「宮古語久松方言の活用パターンによる動詞分類―不規則動詞を中心に―(著:陶 天龍)」です。

目を通してみれば、終始常体で書かれていることが分かると思います。

ビジネスメール

部下や後輩、または同期などに向けて送るメールであれば、ビジネスメールでも常体で書いて問題ありません。

しかし、他部署の人や上司、先輩、普段あまり接点のない同僚に対しては、失礼にならないよう敬体で書くのが基本です。

また、社内全体や部署全体など、広い範囲に向けてグループメッセージを送る場合も、敬体で統一しましょう。

例:お世話になっております。△△株式会社の山田です。先日ご依頼いただきました〇〇の件につきまして、以下の通りご連絡いたします。

文末表現で抑えておきたい3つの注意点

文末表現の間違った使い方や、注意点について説明していきます。

失礼のない文章や、質の高い文章を書くために、しっかり覚えておきましょう。

①敬体・常体を統一する

文章の中で敬体と常体がコロコロと変えて書いてしまう人がいますが、これは混乱を招き、非常に違和感を感じる文章になってしまうためNGです。

敬体で書くなら敬体、常体で書くなら常体と最初から最後まで統一してください。

コピーライターは夢のある仕事だ。ライターズ.comの記事を読めば、コピーライティングを学べます。スキルアップできるように頑張ろう。

コピーライターは夢のある仕事です。ライターズ.comの記事を読むことで、コピーライティングを学べます。スキルアップできるように頑張りましょう。

コピーライターは夢のある仕事だ。ライターズ.comの記事を読めば、コピーライティングを学べる。スキルアップできるように頑張ろう。

②連続した文末表現は避ける

同じ文末表現が連続すると、幼稚で単調な印象を与える文章になってしまいます。

読者に心地よく読んでもらうためにも、様々な文末表現ができるようにし、同じ文末の連続は多くても2連続までにしましょう。

私の職業はコピーライターです。ライターの仕事は文章を書くことです。ライター歴は二年です。

良い例①:私の職業はコピーライターです。主にSEO記事を書いています。二年前にライターを始めました。

良い例②:私の職業はコピーライターです。ライター歴は二年で、主にSEO記事を書いています。

文章を書き終えたら、文末表現が続いていないかをチェックしましょう。

ツールを使ったり、自分の目で確認したりして、しっかり見直すことが大切です。

③体言止めを使いすぎない

体言止めには、名詞や代名詞の後に何も書かずに文章を終わらせることで、物や人を強調させる効果があります。

そのため、他の文末表現と同様に連続したり多用しすぎたりすると、文章全体を通して感情やニュアンスが込められなくなってしまいます。

私の職業はコピーライター。SEO記事を書くのが私の仕事。ライター歴は二年。

体言止めは、強調させたい名詞がある時にだけ使うようにしましょう。

私の職業はコピーライター。ライター歴は二年で、主にSEO記事を書く仕事をしている。

まとめ

文末表現には、

- 丁寧で柔らかい印象を与える、論理的な文に適した「です・ます」調の敬体

- 砕けた印象や強い印象を与える、比較的カジュアルな「だ・である」調の常体

- 名詞や副詞で文章を終わらせる体言止めと副詞止め

があります。

文末表現は、文章の終着点にして印象や感情を決定づける文章の中でも極めて重要な要素です。

TPOに応じて、文章に豊かな表現を持たせられるように数多くある文末表現や敬体・常体をマスターし、ライターとしての価値を上げるためにスキルアップしていきましょう。

文末表現に対して苦手意識がある方は、小説や記事などと様々な文章に触れる際に文末表現を意識しながら読むと、自然に豊富な文末表現がインプットされるのでオススメです。

何よりも大切なのは、実践を通して経験を積むことです。

写経をしてみたり、実際に案件を受注して記事を書いてみたりすることで、文末表現の理解が深まり上達につながります。

こちらの記事でも「です・ます」調と「だ・である」調について解説しています。

興味がある方はぜひご覧ください。

よくある質問

よくある質問①問いかけや感嘆符は使ってもいいですか?

広告文章やLPなどのセールスマーケティングなどの文章では「~ませんか?」というような問いかけや感嘆符〈!〉を使ってもかまいません。

特に、問いかけは上手く活用することでカクテルパーティー効果1が働き、価値を生む文章となることもあります。

1カクテルパーティー効果…周囲が騒がしくても、自分に関係のある言葉(自分の名前など)だけを自然に聞き取れる心理現象

逆に、報告書や論文などのビジネスシーンにおける文章では、問いかけや感嘆符を使わないことが一般的です。

前述したようにこれらの文章には明確さと論理性が求められるので、曖昧さや感情が籠るような問いかけや感嘆符は使いません。

文末表現はTPOに応じて柔軟に使い分けていくことが重要です。

文章全体に込められた意図を汲みとり、その意図に合った表現を使えるように幅広く学習しましょう。

よくある質問②ターゲットが複数の読者か個人か、あるいは若年層か年配者かによって、文末表現を使い分けるべきでしょうか?

想定される読者やターゲットの年齢や性別、範囲の広さに応じて文末表現を大きく変える必要はないでしょう。

しかし、

- セールスマーケティング等の親しみやすさや、ターゲットの心を直接動かすことが求められる文章は【敬体】

- 報告書や論文等のような論理性が求められるものは【常体】

というように、文章そのものに込められた意図に応じて敬体か常体かを変える必要はあります。

ですが、ターゲットによって変えるべき部分は表現よりも、むしろ文章自体の内容です。

文末表現の方は多少変えたとしてもターゲット層の年齢や性別ごとに、敬体と常体とをキッパリと書き分ける必要はありません。

よくある質問③カジュアルな文末表現は避けるべきですか?

常体もある種、カジュアルな文末表現と言えますが「だ・である」調ならば適切な使い方さえすれば問題はありません。

ただ、過度にカジュアルな表現や語尾は、不特定多数の人が読む記事や広告文章では避けた方が良いでしょう。

ここでいう避けた方が良い表現とは、以下のようなものです。

- 「~だよね / ~だよな」

- 「〜じゃない?/ ~じゃね?」

- 「~っす / ~っすね / ~っすよ / ~っすか?」

- 「www」(笑いを表現する文字)

※文中で笑いを表現する場合、文末に(笑)とつけることはあります。

特に、丁寧さや正確さが求められる論文や報告書、ビジネスメールなどで使うのは適切ではありません。

相手に不快感を与えることもあるため、使用は絶対に控えましょう。

よくある質問④断定「~だ、〜です」と推量「〜だろう、〜でしょう」の違いは何ですか?

断定の文末表現「〜だ、〜です」は強い印象や雰囲気を与える効果があり、その名の通り明確に事実を言い切るという意図が込められています。

一方で「~だろう、〜でしょう」には、予想や想像や期待など確定はしていない確定していない事柄を表す推量の意味のほかに、もう一つの意味があります。

それは、丁重な断定です。

例えば

「この方法が一番効果的でしょう。」

というように使うと、断定しすぎず柔らかく言い切る印象になります。

また「〜ですね」「〜だね」などの共感を込めた文末表現も、似たように柔らかい断定として使われることがあります。

これらは、強い主張を避けつつ、相手に親しみや安心感を与える効果があります。

そのため、丁重な断定の表現は、初心者向けの記事や読者との距離を縮めたい文章でよく使われます。

読み手に寄り添う文体を作るうえで、覚えておくと役立つ表現です。