「項番」とは項目番号の略称で、文書のなかで項目に割り振られた番号のことを指し、箇条書きや段落をわけた文章の冒頭に記載される記号を指しています。

項番を振ることで情報が読み取りやすくなるため、必要な情報がスムーズに伝わる特長があります。

そこで本記事では…

✔️ 項番の基本的なルール

✔️ 項番によって得られる効果

✔️ 項番の種類と使い方

✔️ 上手に使うコツ

の4つをポイントに、項番の振り方について解説していきます。

項番の基本的なルール

まず、項番の振り方に、基本的なルールはありません。

ですので、文書のなかに複数の項目がある場合、とりあえず好きな項番を振って箇条書きにすればいいのです。

好きな項番、といっても項番の振り方にルールがないとすると何を基準にすれば良いのでしょうか?

悩んだときは、下記を優先順位として考えると良いでしょう。

- クライアントの指定

- 業界や分野のルール

それぞれ詳しく説明していきます。

クライアントの指定

記事作成の依頼を受け、打ち合わせの際クライアントから提示されるレギュレーション1を確認し、もしも決まった仕様や指定がある場合は従いましょう。

※1 レギュレーション…英語で「規則、規定、制限」の意味。ライター業界では、記事作成においてクライアントから指定されるルールのこと。

業界や分野のルール

クライアントの指定がなければ、執筆する内容の分野や業界のルールに従いましょう。

記事の内容がどういったジャンルなのか把握し、必要があればその業界に関する資料を読み込んでみるのも良いです。

箇条書きがどれくらいあるのか、使われている項番はどういった種類が多いのか等把握し、記事に落とし込んでいきましょう。

それでもわからないときは

クライアントからの指定もなく特別なルールもない場合には、読み手の発想を指針とするのが良いでしょう。

記事を読むユーザーが必要な情報を分かりやすく読み取れるかどうかを意識し、必要な箇所に必要な項番を振ることが大切です。

項番を振ることで得られる効果

そもそも項番にはどういった効果があるのでしょう?

項番を振ることで得られる効果は大きく3つあげられます。

- 必要な情報が目に入る

- 文章が読みやすくなる

- 文章の構成がすぐわかる

このセクションでは項番がもたらす効果を知り、大切な役割を認識したうえでライター活動に生かしましょう!

必要な情報が目に入る

並列の文章のなかに複数の情報がまぎれてしまうと、伝えたいことがぼやけてしまいます。

項番を振れば必要な情報が浮き彫りにされ、項目同士の関係性が明らかになることによって読み手の目にストレートに伝えることができます。

【例文】

私たちのライフラインに欠かせないのは、電気・ガス・水道です。

↓

私たちのライフラインに欠かせないのは次の3つです。

①電気

②ガス

③水道

例文のように箇条書きを活用すると、読み手にとって必要な情報がぐっと伝わりやすくなります。

文章が読みやすくなる

情報が横に並んでいるだけの文章は、メリハリが感じられません。

項番を振ることで情報が整理され、すっきりと読みやすくなります。

【例文】

タモリさんの豚のしょうが焼きは簡単で、豚肉200g・酒大さじ3・しょうゆ大さじ3・みりん大さじ3・おろし生姜ひとかけがあれば美味しく作れます。

↓

タモリさんの豚しょうが焼きは簡単で美味しく作れます。

《タモリさんの豚しょうが焼きの材料》

◯豚肉 …200g

◯酒 …大さじ3

◯しょうゆ …大さじ3

◯みりん …大さじ3

◯おろし生姜 …ひとかけ

このように項番を振ると、メリハリのある文章へと進化します。

その結果、項番を振った文章はユーザーの問題を解決する効果的な記事であると評価されるのです。

文章の構成がすぐわかる

記事を作成する際、章立てを行いその中でさらに文章を分割するといった場合にも項番は効果をあらわします。

なぜなら、単なる箇条書きやタイトルを強調するだけでは文章の構造が伝わりにくいからです。

主に文書は大項目・中項目・小項目といった段階の構造とされています。

記事の作成においては〈h1〉〈h2〉〈h3〉で分割されます。

異なる数字や記事の項番を振ることで、文書がどの段階の構造になっているかわかりやすく把握でき、そのうえ情報も順序だてて読むことができます。

【例文】

| とうもろこしの旬はいつ?品種や地域別に徹底解説! |

| とうもろこしの旬の時期とは? |

| 品種による旬の違い |

↓

| 〈h1〉とうもろこしの旬はいつ?品種や地域別に徹底解説! |

| 〈h2〉とうもろこしの旬の時期とは? |

| 〈h3〉品種による旬の違い |

何もついていない文章と比べると、分割し項番を振ったほうが文章の構造が分かりやすくなっていることは明らかです。

項番の種類と使い方【例文付き】

それでは、ここで項番の種類と使い方の一例を例文とともにご紹介していきます!

項番の振り方に基本的なルールはありませんので、見やすい記号・好みの記号を使ってかまいません。

ご紹介する例文はライターである筆者の提案のひとつですので、項番を振る際の参考にしていただけますと幸いです。

数字

『1.23…』『(1) .(2) .(3)…』『①、②、③…』など数字で構成された項番です。

項目に順番性がある場合は、数字付きの項番がわかりやすいです。

数字はふだんから見慣れている分、はっきり分かりやすく伝わる効果があります。

【例文】

今年も猛暑が予想されますが、熱中症対策に最適な飲み物として5つあげられます。

1. 経口補水液

2. スポーツドリンク

3. 麦茶

4. 塩水

5. 野菜ジュース

中黒(なかぐろ)

中黒(なかぐろ)とは、箇条書きのことをあらわす項番で「・」のこと。

箇条書きにする際に、最もシンプルで使いやすい記号のひとつと言えます。

【例文】

情報化社会の現代、代表するSNSはこちら。

・ X(旧Twitter)

・ インスタグラム

・ TikTok

・ Facebook

カタカナ

文字通り『ア.イ.ウ…』『(イ)、(ロ)、(ハ)…』と、カタカナを使った項番のことです。

カタカナは日本語の一種なので読み手に対して馴染みがあるうえ、文字の形状から記号の様に使われても違和感なく使いやすい項番です。

【例文】

和菓子は水分量によって以下の3つに分類されます。

ア. 干菓子 …水分量10%以下

イ. 半生菓子 …10~30%

ウ. 生菓子 …30%以上

アルファベット

『a.b.c…』や『A.B.C…』などローマ字も項番としての役割を果たします。

カタカナやアルファベットは項目に順番性がないものと相性がいいです。

すべての情報が平等に読みとれる印象を与えます。

【例文】

ヒトが舌で感じる味覚には、大きく分けて5つの種類に構成されています。

a. 甘味

b. 塩味

c. 酸味

d. 苦味

e. うま味

ひし形

ひし形も言葉のとおり、◇や◆を項番に使い箇条書きするのに適しています。

ひし形など数字や言葉ではなく記号を使うことで、文言が軽くなりカジュアルな印象を与えます。

【例文】

上記以外にも『◯・■・ⅠⅡⅢ・✔️(チェック)』など多種多様な項番がありますが、

情報の内容や順序を意識し、全体のバランスや項目の雰囲気を見ながら文章に合った項番を振っていきましょう。

項番を上手に使う3つのコツ

このセクションでは項番を活用し、ユーザーが“分かりやすく読みやすい”文章にするための3つのコツをご説明します。

【コツ1】多くの情報が並ぶときは箇条書きにする

ひとつの文章のなかに多くの情報が含まれる場合、伝えたい項目は箇条書きにしましょう。

箇条書きも段落もない文章ではメリハリがなく、読み手に伝わる構成とは言えません。

読み手がひと目でわかりやすいと感じるには、とりわけ3つ以上の項目が並ぶときに箇条書きを用いることがポイントです。

例文で確認してみましょう。

【例文:箇条書きのない文章】

七草には、せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろを食する『春の七草』と、はぎ・おばな(すすき)・くず・なでしこ・おみなえし・ふじばかま・ききょうを見て楽しむ『秋の七草』があります。

【例文:箇条書きのある文章】

七草には、味わって楽しむ『春の七草』、目で見て楽しむ『秋の七草』があります。

【春の七草】

・せり

・なずな

・ごぎょう

・はこべら

・ほとけのざ

・すずな

・すずしろ

【秋の七草】

・はぎ

・おばな(すすき)

・くず

・なでしこ

・おみなえし

・ふじばかま

・ききょう

このように、箇条書きは読み手にも書き手にもわかりやすくする効果があります。

箇条書きを活用して、情報を整理しスピーディーに内容を伝えましょう。

【コツ2】文書内で使い方を決める

項番を使う前に、文書内での使い方を決めましょう。

自分で決めた一定のルールに従うと、

- 記事作成の途中で迷わない

- 項番を付けるたび頭が整理される

- 修正も楽になる

と、書き手にもメリットしかありません。

記事作成を始める前に、自分のルールを明確にしておきましょう。

【ルールの一例】

◯カギ括弧は全角

◯並列の場合「・」と「✔️」を使用して箇条書き

◯順序の表記は数字

◯箇条書きの文末「です・ます」調

このように用法を決めておくことは、読みやすさと同時に記事作成自体もスムーズになるのでライターには必須の作業です。

【コツ3】数が決まっているときは数字を使う

数が決まっているときには、項目の冒頭に振る項番に数字を振ると分かりやすくなります。

例えば、料理のレシピや作業の手順などは数字で振り分けると端的で読みやすくダイレクトに内容が入ってきます。

逆を言えば、順序がない並列であれば「・」や「◇」などでも良いでしょう。

【例文】

《ゆでたまごの作り方》

①お湯をたっぷり沸かし沸騰させる

②冷蔵庫から出した冷たいままの卵をそっと入れる

③お好みの時間茹でる

④湯を捨て、冷水で卵を冷ます

⑤卵を冷ましたら殻をむく

例文のように数字で項番を振ると文章の構造もはっきりするので、記事への信頼感・安心感にも繋がり有用性も高まります。

【豆知識】公用文の項番の振り方のルールって?

公用文とは、国や公共団体が公表する文書や法令などに用いる文章のことです。

文化庁から出されている「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」1には、公用文ならではの項番の振り方の例が示されています。

※1 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)

ちなみに、公用文とひとことに言っても幅広い種類があります。

◆ 法律をまとめた文章

◆ 申請書などの公的な文書

◆ 公的な機関が発行する広報誌やパンフレット

この他にも、目的や種類によって公用文のルールは変わってきます。

実際には公用文のルールは記事作成には当てはまりませんが、ライターとして知っておいて損はしない豆知識です。

参考までにご覧ください。

文書内で用法を統一する

文化庁の資料のなかには、箇条書きの冒頭に用いる符号=項番の種類について「特に定めはない」とあります。

ウ 矢印や箇条書等の冒頭に用いる符号は、文書内で用法を統一して使う 新

矢印の類(→、⇒、⇔ 等)の用い方、また、箇条書や見出しの冒頭に置く様々な符号(・、◯、⚫、◎、◇、◆、、⬛等)の使い方についても定めはないが、文書内での用法を統一し、読み手に意図が伝わるようにする。

しかし「文書内での用法を統一する」というポイントは、公用文も記事作成も共通する必修事項であることが分かります。

なぜなら、統一性・一貫性のある文書は、どんな立場の読み手にも簡潔に過不足なく正確に意図が伝わるからです。

公用文においても内容に沿った項番を自由に選んでいいものの、読み手に意図がスムーズに伝わる事を念頭におくことが必要です。

3つ以上の情報を並べるときは箇条書きにする

文化庁の資料でも3つ以上の項目に箇条書きを推奨しています。

ウ 三つ以上の情報を並べるときには、箇条書を利用する

一文の中で、並列する情報を三つ以上列挙するときには、箇条書を利用するなどして分かりやすく示す。

例)

国語に関する内閣告示には、常用漢字表、外来語の表記、現代仮名遣い、送り仮名の付け方、ローマ字のつづり方の五つがある。→国語に関する内閣告示には、次の五つがある。

・常用漢字表

・外来語の表記

・現代仮名遣い

・送り仮名の付け方

・ローマ字のつづり方

必ず項番を付けなければいけないということではありませんが、ひとつの文章に3つ以上の項目が並んでしまう場合には、項番をつけることで

“重要な順序を連想することができる”、“全部でいくつあるのか可視化できる”

などのメリットが生まれることが事実です。

記事を作成する前に、頭にたたき込んでおきたい知識ですね。

見出しを活用する

見出しとは、記事の表題などそれを一目見たときに何が書かれているか内容が分かるようにしたものです。

新聞や週刊誌などで見出しを見たことがあるでしょう。

箇条書き同様、見出しも必ず付けなければいけないルールはありません。

イ 分量の多い文書では見出しを活用し、論点を端的に示す

本文内の見出しは、短い文書であれば必ずしも必要ではない。しかし、複数の論点があるとき、文書の量が多いときには、内容のまとまりごとに、論点を簡潔に示す見出しを付けると良い。見出しでは、回りくどい言い方や飾りの多い言葉遣いは避け、内容の中心となるところを端的に言い表すものとする。

ですが、文書が長くなればなるほど情報が伝わりにくくなることはもうお分かりですよね。

つまり、資料にもあるように、見出しで論点を簡潔にし構造を付けた文書は分かりやすく読みやすいと言えるのです。

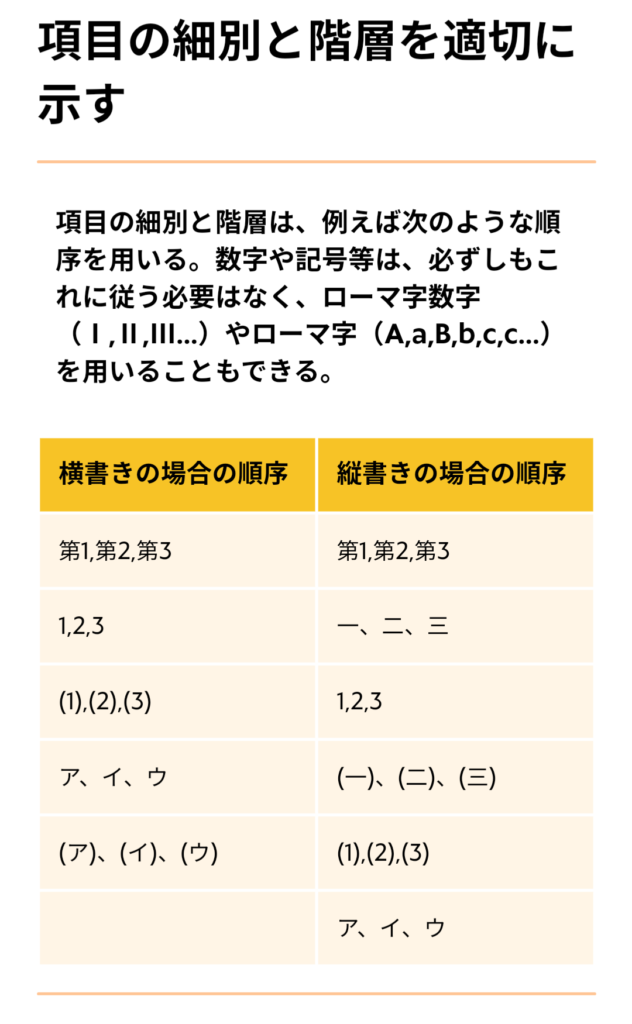

【おまけ】公用文での項番の振り方の例

公用文では数字を使った項番の使用を最優先に推奨しているようです。

やはりこちらの項にも「必ずしもこれに従う必要はなく」と記載があります。

これは、公用文があくまでも読み手とのコミュニケーションツールの一つとして捉えられているからです。

そしてあらゆる読み手にとって利便性があり、親しみやすく、読みやすい文書であることが絶対的なルールであるようです。

まとめ:項番を活用して読み手に必要な情報をスムーズに伝えよう!

記事作成においても公用文においても、項番の振り方に絶対的なルールや制限はありません。

ただし、項番を振る目的は読み手に情報をスムーズに伝えることです。

その目的はどのような文書の作成においても共通する重要なポイントです。

クライアントの仕様やその業界でのルールがあるのであれば、まずはそちらを最優先させましょう。

指定がない場合はユーザーに「伝わりやすいか」を指針にしてみましょう。

そうすれば「記号にするべきか」「数字にするべきか」「カタカナにするべきか」という最適な項番の振り方が見つかるはずです。

項番を活用して、読み手が読みやすい記事を生み出していきましょう!

「項番 振り方」に関するよくある質問

項番の振り方に関するよくある質問について紹介します。

記事作成に限らず文書制作に携わったことのある方なら、一度はぶつかったであろう悩みをこちらで解決できるので、是非参考にしてください。

よくある質問①レポートや論文の項番ルールはありますか?

項番の振り方に基本的なルールはありません。

ただし、レポートや論文においては読み手が多様であると同時に、様々な組織で活用されることも想定されます。

公の場に出たときに違和感のないよう、公用文の項番ルールを覚えておくことをオススメします。

そのうえで、読み手が理解しやすい文章を意識して項番を振るようにしましょう。

よくある質問②ビジネスメールで項番は使っても良いですか?

社会人になればビジネスでのやりとりをメールでする機会も増えますよね。

ライターにとってもクライアントとのやりとりでチャットワークやDM等、ビジネスメールはよく使う重要なツールです。

ビジネスメールはひたすら並列の文章になってしまうので、読み手に必要な情報が充分に伝わらない恐れがあります。

ビジネスメールで長文になる場合、読みやすさや参照のしやすさといった観点からも項番をつけると良いです。

よくある質問③Wordを使った項番の振り方は?

パソコンのWordを使って簡単に項番を振ることが出来ます。

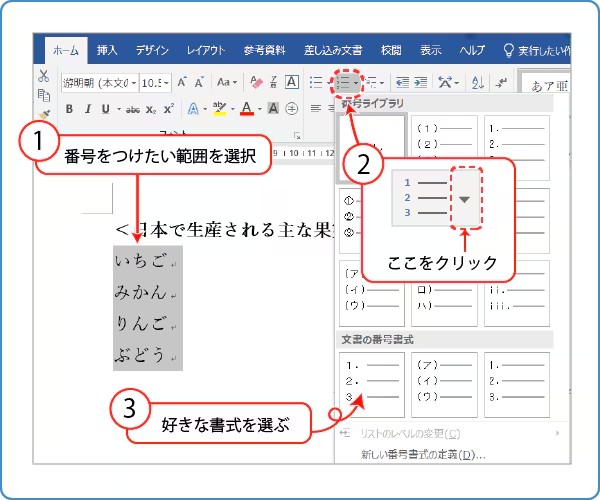

① 文章のうち、番号を振りたい行を選択する。

② 「ホーム」タブの「段落番号」ボタンの右にある▼をクリックする。

③ 「番号ライブラリ」の一覧から好きな書式を選ぶ。

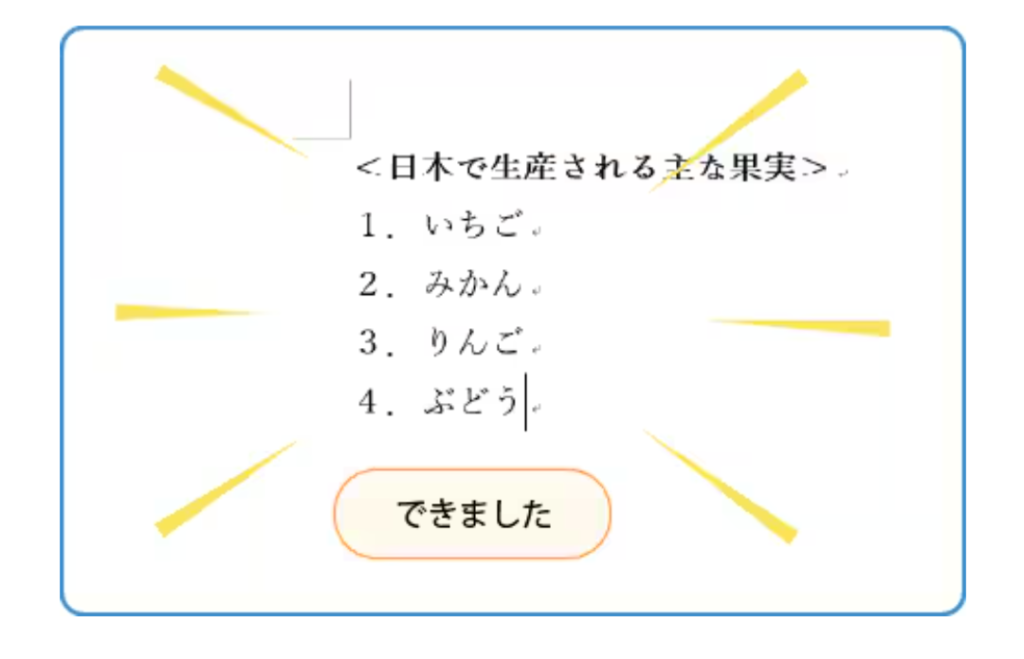

この順序をふめば、番号を振ることができます。

これ以外にも、あとから書式を変更したり、自動入力のオプションを設定したりなど、

Wordを初めて使う方でも簡単に項番を振ることができます。

よくある質問④項番を活用すれば単価は上がりますか?

項番の振り方は記事の文字単価2に直接影響するものではありません。

※2 文字単価…1文字に対する単価のこと。文字単価1円の場合、1000文字執筆で1,000円となる。

文字単価は有用性のある記事を作り続け実績を積み、ライターとして評価されてはじめてクライアントと交渉することができます。

ただし、項番をうまく活用することはより良い文章作成をし文字単価をあげるためにかかせないスキルであることは間違いないでしょう。

実績のある記事を作り価値をあげるためにも、項番の振り方をうまく活用できるライターになってください!