「コラムってどんな記事のことを指しているの?」

「コラムを書いてみたいけど初心者には難しそう。わかりやすいテンプレートを知りたい」

『コラム』と『エッセイ』について聞いたことはあるものの、それぞれの違いを理解している人は少ないのではないでしょうか。

また、それらを書く側にまわった時、読者へ伝えたいことを明確に伝える文章には、『執筆者が自分が何について書くべきなのかを理解していること』が欠かせません。

そこで本記事では、コラムとエッセイの違いや初心者でも上手く書くための方法についてもご紹介します!

【1分で理解できる】意外と知らないコラムの定義とは?

コラムには一般的な定義があります。

コラムの定義を知っていれば、執筆する側だけでなく読者になった場合でも、コラムについてより興味深く読めるようになるでしょう。

コラムについて知らない人のために、本セクションではエッセイとの違いを交えてご説明します。

約1分で理解できるよう簡潔にまとめていますので、ぜひご覧ください。

コラムとは?

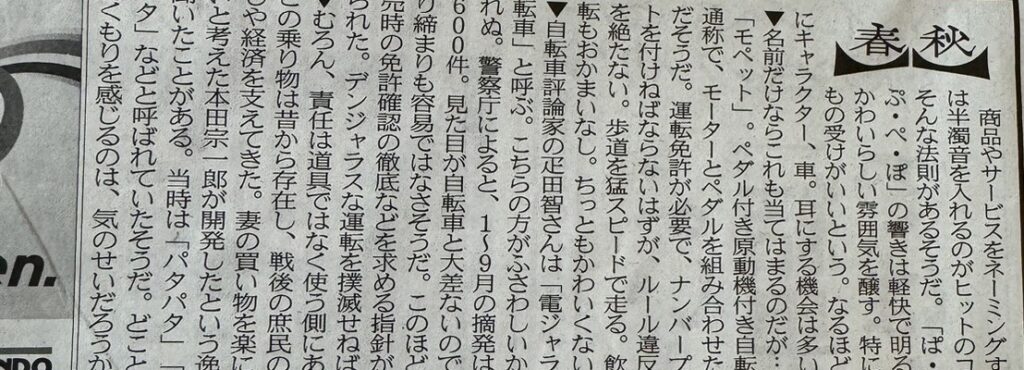

コラムとは、特定のテーマについて自分の意見や考えを述べ、評論する文章を指します。

雑誌や新聞などの一部に、囲み記事で書かれているコラムを読んだことがある人もいるではないでしょうか。

新聞や雑誌などに取り上げられるニュースは客観的な目線で見た事実を伝えることですが、コラムはあるテーマを事実に基づき執筆者の意見や感想などの評論を主体にして書かれたものです。

執筆業でコラムを専門としている人は『コラム二スト』と呼ばれています。

オリジナリティのある文章や読者の心を掴む独特な文章が書けると、コラムニストとしての評価も上がっていくでしょう。

また、新聞や雑誌などの紙面以外に、Webメディアや自社メディアでコラムを掲載している企業も多く、特にSEO集客を用いて会社やサービスを多くの人に情報を届ける手法は一般的となっています。

※SEOとは検索エンジン最適化『Search Engine Optimization』の略称で、SEOを活用して自然検索結果からの流入を増やす施策のことを『SEO集客』と呼びます。

参考:Google検索セントラル 検索エンジン最適化スターターガイド

エッセイとの違い

コラムは新聞や雑誌の中の一部に掲載されることを定義としている反面、エッセイに定義はなく『自由に執筆できる文章』を指します。

執筆者の主観的意見や評論、分析などを含めるといった制約が一切ないため、自由度の高い執筆が可能です。

エッセイを書く目的は、自分の経験したことやそこから抱く思いを文章にし、読者に共感を与えたり新しい発見を共有すること。

自分の意見や感想を綴る点はコラムにも共通しますが、自分なりの言葉や表現で読みやすい文章を読者に届けることに重きを置いています。

そのため、エッセイに定められている形式はありません。

コラムを書くためのテンプレート3選

読者が読みやすいと感じるコラムの共通点は、論理的な構成がなされているか否かです。

しかし、初心者がいきなり『理的な構成のコラム』を書くには少々ハードルが高いでしょう。

そんなときに便利なのがテンプレートを利用することです。

このセクションでは、コラムによく使用されるテンプレートを3つご紹介します。

覚えておけば初心者でも論理的で読みやすく、クオリティの高いコラムが書けるようになりますよ。

テンプレ1:PREP法

PREP(プレップ)法は、初めに結論を述べ、結論に至った理由と具体例をあげながら説明し、最後にまた結論を述べるスタイルです。

| Point:結論 | 記事のテーマについて結論を伝える |

| Reason:理由、根拠 | その結論に至った理由や根拠を述べる |

| Example:具体例 | わかりやすい具体例を伝える |

| Point:結論、まとめ | 最終的な結論やまとめを再度伝える |

PREP法を用いることで、構成が組み立てやすく終始一貫してテーマから外れない文章の執筆ができることで説得力が増します。

また論理的な構成は読者側も理解しやすく、PREP法を活用するメリットの一つでしょう。

以下、PREP法を使った構成の例です。

| Point | 朝に15分散歩することで、老化の防止に効果があります。 |

| Reason | 以下の3つの理由から説明できます。 ・日光を浴びることでビタミンDが形成される ・夜の睡眠の質が上がる ・血行が良くなり脳が活性化される |

| Example | 高齢者20名を対象とした実験を行ったところ、半分以上の高齢者に効果が見られた研究結果も発表されています。 |

| Point | 心身の健康のため、朝の15分間散歩の習慣を取り入れてみましょう。 |

すっきりとして読みやすい印象を読者へ与えられます。

自然に使いこなすまでは多少のトレーニングが必要ですが、慣れてしまえばとても使いやすいテンプレートの1つです。

テンプレ2:序破急

序破急(じょはきゅう)は、序論・本論・結論の三つから構成されており、日本伝統芸能の『能』の基本理念と言われています。

例えば、映画やCM・アニメーション・漫画などの作品を創る際に主に使われているのが序破急です。

| 序:序論 | 記事のテーマや目的を伝える |

| 破:本論 | 記事のテーマや目的の展開や転換を広げ、理由や根拠を述べる |

| 急:結論 | 結論、まとめを記載しテーマを結ぶ |

作品のテーマをストレートに伝えたいときに序破急を使うと、相手に明確に伝わりやすい特徴があります。

序論で一気に読者を惹きこませ、本論で話を展開、序論と一転した結論を迎える、など劇的でメッセージ性の強い文章構成が可能です。

以下序破急を使った構成の例です。

| 序 | 炭水化物の一つであるパスタには、実はダイエット効果がある? |

| 破 | 以下の理由からパスタはダイエットに効果的だと言われている ・GI値が低く食後の血糖値の上昇を緩やかにするため ・食物繊維が豊富に含まれているため ・冷やすことで炭水化物に含まれるでんぷんがレジスタントスターチへ変化し、腸内環境の改善に役立つ食物繊維へと変わるため |

| 急 | 毎日の主食をお米やパンからパスタへ変えることで、健康的に痩せられる |

構成がシンプルなため、コラム初心者でも使いやすいテンプレートとなっています。

また、最初にテーマについて書かれているため「何について記載している記事か?」が読者へも伝わりやすいでしょう。

テンプレ3:起承転結

起承転結とは、中国の漢詩の中でも最も短い『絶句』から始まったものとされています。

基本的な流れは序破急と同じですが、別視点や新たな視点を『転』で加えることにより、話に凹凸を付け、深みを持たせられるのが起承転結の特徴です。

| 起:序論 | 記事のテーマや目的を伝える |

| 承:本論 | 『起』について具体的な話を掘り下げ、本題を記載する |

| 転:転調 | 別の視点を述べ話に深みを出し、『結』へ向かうためのアクセントをつける |

| 結:結論 | 『起』『承』『転』を受けてのまとめ、結論を述べる |

起承転結は『結』の部分から書き始めることで、スムーズに書き進めることができます。

先に目的・ゴールを決めておくことで、そのために必要なものは何かがわかりやすくなりますよね。

以下、起承転結を使った構成の例です。

| 起 | 最近Z世代の間で使われている【界隈】の意味とは? |

| 承 | Z世代が使っている【界隈】は、辞書で引く「特定の場所の付近、一帯」とは別物。 趣味や嗜好、その人の状況を一括りにするワードとして使われている。 |

| 転 | 【界隈】には他にも、「特定の趣味や業界に関わる分野」の意味も持ち合わせている。 「〇〇界隈」には「自然界隈」「風呂キャンセル界隈」「片目界隈」「回転界隈」など様々な種類があり、自分の好きなものや属性に合わせてSNS上で発信・情報をキャッチするための役割を担っている。 |

| 結 | 多様性や個性を大切にしているZ世代において、「〇〇界隈」に属することで自分のパーソナリティを表現している。 |

また、必ずしも起承転結の順番に書き始める必要はなく、場合によっては『転』や『結』から始めることで読みやさも変わります。

書くテーマによって使い分けるようにしましょう。

いずれにしても、起承転結のそれぞれの役割について理解することが大切です。

文章音痴からの逆転劇!誰でも上手にコラムが書ける“魔法の公式”

「テンプレート通りに書いたのに、なんかイマイチ読み進めづらいな…」と感じる人もいるでしょう。

テンプレートを使えばある程度の形にはなりますが、読んでいてワクワクするような心を掴む文章を書くためにはおさえておきたいポイントがいくつかあります。

このセクションでは、初心者でも上手にコラムを書けるようになる魔法の公式についてお伝えしますね。

上手く書けない、簡単なコツを知りたいという人はぜひ読み進めてみてください。

①「誰に」「何を」伝えたいか決める

コラムに限らず、文章を書くときには必ずユーザーのターゲットやペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは?

主にマーケティングの領域で使用される用語で、サービスや商品を提供する際に「どこの顧客に向けたものであるのか」を、具体的な人物像を設定し明確にすることです。

設定することで、ユーザーの抱える課題や目的を明確にイメージした記事作成ができ、文章のメッセージ性や説得力が高まります。

ユーザーに「これは自分に向けた文章だ」と思わせたり、共感されることで興味を持ってもらいやすくなるのです。

そして、シェアされたり拡散されることでより多くの人の目に止まるようになり、あなたの書くコラムが多くの人に支持される可能性も高まります。

重要なことは、初めから大多数の人に共感を得ることを目的としないことです。

抽象的・曖昧な文章は関心を持たれる可能性が低いためです。

あくまで『一人の人へ向ける』気持ちで書くことを意識してみましょう。

②必要な情報をリサーチする

様々なテーマに取り組むうえで、時に自分の知らない分野について執筆しなければならないケースもめずらしくありません。

未知の世界のことについて書くには、自分で情報をリサーチする必要があります。

リサーチする際のポイントは、情報の取捨選択です。

テーマに対し読者が知りたいことは何かや、抱える課題に対し解決策を提示するためにはどの情報が必要なのか、などを正しく判断しなければなりません。

また、ただ判断するだけでなく、ライティングは納期が決まっていることがほとんどのため、正しい情報をいかに早く判断するかというスピード力も大切です。

初めのうちは情報の取捨選択までも時間がかかるかもしれませんが、数をこなしていくことで見極める力が養えますよ!

③構成を作る

ペルソナ設定、情報収集の完了後いきなり本文を上から書き進めるのではなく、まず構成を作りましょう。

構成で記事の骨組みを作り、本文で肉付けしていくというイメージです。

構成を作ることで以下のメリットがあります。

● テーマにブレることなく、終始一貫した内容で記事の作成ができる

● 執筆内容に迷いがなくなり、執筆スピードが上がる

本文がない状態でも【何について書かれている記事か】が把握できることが、構成案を作るうえで望ましいです。

また、見切り発車で記事を書き進めるよりも構成を作ってから書き始めることで、情報が整理され効率良く作業が進められます。

④自分の意見を入れて執筆する

必要な情報のリサーチで競合サイトを参考にすることもありますが、丸写しは厳禁です。

同じ意味でも自分の言葉で表現することや、自分の意見や感想などを入れることで周囲との差別化を図れます。

また、独特な表現や言い回しが一部の人に受け入れられることで、コアなファンの獲得にもつながるでしょう。

コアなファンは流行りや廃れに左右されることなく、根強くファンで居続けることであなたの味方となってくれます。

自分の意見や表現を文章に載せ、あなたのパーソナルな部分を出していきましょう。

⑤推敲して記事の質をUPする

構成、本文の執筆が完了したら必ず推敲1しましょう。

※1 推敲:文章の内容を整える作業のこと

推敲は、「伝えたいことを相手により伝えやすくする」ことを目的に行います。

具体的には、明確に伝わるように言葉の言い回しを変える(練る)ことや、誤字脱字の修正です。

しっかりと推敲を行うためには、自分の記事を客観的に読み直すことが必要となります。

読者側の視点に立って読んでみることで、不要なポイントや反対に掘り下げた方が良いポイントなどが見えてくるでしょう。

入念に言葉を直すことで、より質の高い記事の作成ができます。

コラムを書く際のコツとは?【3つのポイント】

コラムを書く際に一番重要なことが、読者側の視点に立って執筆することです。

読むことで読者の抱える課題は解決できるのか、読むまでに至った背景などをイメージして書くことで、読者の心に寄り添う記事となるでしょう。

とは言え、初めは読者の気持ちに寄り添えていても、執筆の途中から徐々に主観的になってしまうところがコラム初心者の課題といえます。

このセクションではコラムを書く際のコツをお伝えしていきます。

各ポイントをおさえ執筆の際に意識してもらうだけで、読者に寄り添った記事となりますよ。

誰にでもわかる文章を書く

読み込まなければ意味が伝わらないような文章は、読者にストレスを与えるためNGです。

難しい言葉も言い回しを変えてわかりやすく記載することで、読者の理解が進み「読んでよかった」と思わせることができます。

そのため、小学生でも理解できるほどのレベルが理想的です。

「ライティングしてみたいけど、語彙力が少なくて難しい文章が書けない」

と思っている人もいるかもしれませんが、難しい文章を書く必要はありません。

どれだけ漢字を知っているか、難しい言葉を知っているか、よりも、どれだけ多くの人が一度で理解できる言葉で文章作りができているか、の方が重要です。

文章を書く時には『小学生でも理解できるか?』を意識してみましょう。

導入文で惹き付ける

導入文は、読者が「この記事を読む価値があるか」を判断するための重要な部分の一つです。

読者を惹き付ける導入文の特徴は以下です。

・冒頭でユーザーの検索意図から読み取れる課題(悩み)の提示をしている

・ユーザーの課題(悩み)に共感している

・課題(悩み)が解決できることを明示している

・読むことでユーザーが得られる付加価値を明示している

読者の悩みを解決し、さらにプラスαの価値が得られることを導入文で確実に伝えることで、記事からの離脱を防ぎます。

例えば以下の二つのうち、続きを読みたいと思うのはどちらの導入文でしょうか。

【例①】

「子どもに効率良くカルシウムを摂取させたいけど、牛乳も魚も嫌いで困っている…」

体の成長に欠かせない栄養素の一つであるカルシウムですが、偏食や好き嫌いが多いとなかなか食べてくれなくて、つい心配になってしまいますよね。

そんなお悩みを一瞬で解決してくれる神のような食材があります。

それは、粉チーズです。

粉チーズのカルシウム含有量は、なんと牛乳の約10倍!

調理も簡単で手軽に子どものカルシウムを補ってくれます。

本記事では、粉チーズがカルシウム摂取に良い理由を掘り下げてお伝えし、粉チーズを使った簡単なレシピも多数紹介していきます。

読んで実行していただくだけで、お子さんの健康な身体作りに役立つとともに、あなたの料理のレパートリーまで広がりますよ。

【例➁】

みなさんはお子さんのカルシウムの摂取に1番良い食材を知っていますか?

手軽に料理に取り入れられて、価格もそこまで高くなく、味も美味しいあの食材です。

答えは記事を読み進めていただければわかります。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

【例②】も気にはなりますが、【例①】の方が読むメリットや価値を感じられる人が多いのではないかと思います。

また、文章だけでなく文字の太さや色を変え、重要な部分を強調するなど視覚の配慮も意識して執筆を行いましょう。

共感をしやすい文章を意識する

多くの人に読まれるコラムの特徴の一つとして、読者に多くの共感を与えている点があげられます。

コラムは、あるテーマを事実に基づきながら執筆するのと同時に、執筆者の意見や感想を主体として評論する類のものです。

執筆者の意見や感想について、読者に「自分も同じ考えだ」と思わせれば、一気にコラムへ惹きこむことができるでしょう。

共感をしやすい文章を書くために意識したいことは以下の4つです。

・実際のエピソードや事例を紹介する

・読者が日常で遭遇しそうなシチュエーションを描く

・過剰にならない範囲で感情を表現する

・問題解決の具体的なステップを提案する

読者のターゲット層やペルソナ設定を明確にすることで、上記の意識したい点も自然とイメージできるでしょう。

まとめ:テンプレートを使いこなして魅力的なコラムを書こう

コラムの定義やエッセイとの違い、初心者でも使えるテンプレートとコラムを書く際の注意点などについてお伝えしました。

書く記事のテーマによりテンプレートを使い分けたり、順序を入れ替えて自分でカスタマイズすることで、同じ内容でもメッセージ性の強さが変わります。

また、コラムに限らず他ジャンルの執筆の際にも役立つでしょう。

自分でブログを書いていたりWebライターで仕事の依頼を受けた時など、練習も兼ねて使用できる場には積極的に活用してみてください。

執筆の機会を増やすことで、「このテーマはこのテンプレートを使おう」など即座に理解できるようになります。

少し余裕が出てきたらオリジナルの要素を加え、他との差別化を図ってみてください。

あなたにしか書けない魅力的なコラムを作り上げていきましょう。

よくある質問

このセクションでは、本文では伝えきれなかったことや、よくある質問についてお伝えしていきます。

記事を書く際の参考にお役立てください。

よくある質問①ホームページにおけるコラムの書き方は?

ホームページでコラムを書く際は、タイトルや見出しに必ず対策キーワードを入れて書くようにしましょう。

ホームページにコラムを載せる目的は、インターネット上で集客をすることです。

コラムにSEO対策を施すことで検索結果に上位表示させ、多くのユーザーをサイト上に呼び込むことができます。

対策キーワードはタイトルや見出しだけでなく、本文へも盛り込むことでSEO対策の効果が高まります。

惹き付ける導入文やわかりやすい構成で、ユーザーの離脱率を下げることも忘れずに意識して書きましょう。

よくある質問②コラムをわかりやすく書くコツは?

記事のテーマに合わせてテンプレートを使い分けると良いでしょう。

「このテーマは複雑だから、結論から伝えた方がわかりやすいかな?」

「単純なテーマは、最後に結論をもってくることで何倍も面白くなりそう」

など、読者の気持ちを考えながら構成を考えてみてください。

また、コラムとは何かをあなた自身がしっかりと理解していることも大切です。

理解することで、読者がコラムに求めていることやわかりやすいコラムを書くために必要なことがわかるでしょう。

よくある質問③コラムとブログの違いは?

コラムとブログの違いを一言で表すと、テーマに対する視点です。

コラムはテーマに対して客観的に捉えて書き、ブログはテーマに対し主観的に捉えて書きます。

どちらも自分の体験談や感想、意見などを交えて書く点に関しては共通しているため、書き進めるうちに混乱が生じることもしばしばあるでしょう。

自分が体験したことをコラムへ記載するなら、「体験談」として書くのではなく一つの「情報」として書かなければなりません。

「情報」として伝えることで、読者へ付加価値を与えるのです。

ブログは体験したことをそのまま「体験談」として記載すれば良いため、その点だけ切り取ればコラムにはプラスαのテクニックが必要となるでしょう。

よくある質問④コラムと論文の違いは?

コラムは執筆者に学術的な見解を必要としませんが、論文は学術的な意味合いのみを必要とし書かれるものです。

コラムでは自分の体験や感想から、「~だろう」などの曖昧な表現を使いながら自分の意見を述べます。

その点論文は学問であるため、信頼できる根拠に基づき「~だ」など言い切って見解を述べなければなりません。

自分の推測や憶測で意見を述べることを許さないのが論文です。