読みやすい文章に必要不可欠な句読点。

多くの方が小学生の頃にその使い方を学び、それからずっと使用し続けてきたと思いますが…。

「しっかりと使いこなせている!」と言い切れる人って、実はそう多くないのではないでしょうか?

というのも、なんとなくで使用されがちな句読点ですが、スラスラと読める文章にするだけでなく『間違った解釈を防ぐ』用途でも使用されます。

逆に言うと、句読点の位置が誤っている文章は自分の意図とは違う意味で受け取られてしまう可能性があるのです。

そうならないためにも句読点の正しい使い方を理解し、伝えたいことが間違いなく相手に伝わる文章を作成しましょう。

文章を読みやすくするための句読点(、。)

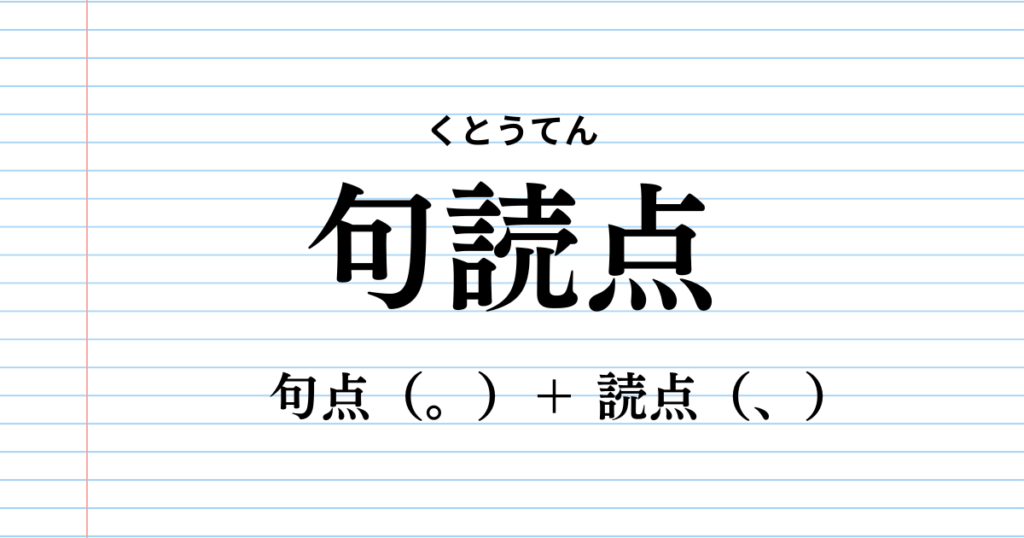

句点(くてん「。」)と読点(とうてん「、」)を総称して、句読点(くとうてん)と呼びます。

「くどくてん」と読む方もいるようですが、こちらは誤った読み方です。

正しい読み方である「くとうてん」と覚えてくださいね。

このセクションでは、句点と読点の役割について簡単に確認しておきましょう。

句点(。)とは?

句点(くてん)とは、文の終わりにつける「。(まる)」のことです。

句点を打つことにより、文の終わりであることを示すことができます。

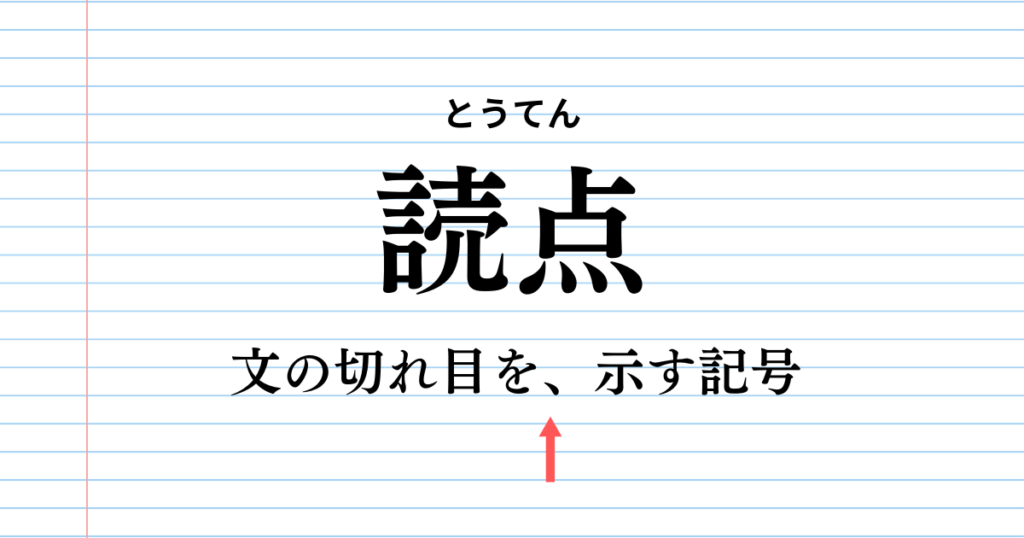

読点(、)とは?

読点(とうてん)とは、文中の切れ目につける「、(てん)」のことです。

適切に使用することで文章を読みやすくしたり、誤解釈を防いだりする役割を果たします。

句点の打ち方|絶対おさえるべき5つのルール

句点は文の終わりにつける「。(まる)」のことですが、その使い方にはいくつかのルールが存在します。

ここでは、絶対におさえるべき5つのルールについて説明していきます。

①文の終わりに打つ

文の終わりには句点を打ちます。

こちらは最も一般的な使い方であるため、迷うことは少ないと思います。

一文、一文、文の終わりであることを示すために確実に使用しましょう。

今日はあいにくの天気だ。

仕方がないので、家で映画を観ようと思う。

②見出しやタイトルには打たなくてOK

文の終わりに使用する句点ですが、見出しやタイトルには打たなくてOKです。

メールの件名などを思い浮かべていただければ分かりやすいかと思います。

✕ 件名:お打ち合わせ日程の件について。

◯ 件名:お打ち合わせ日程の件について

③かぎかっこ「」や丸かっこ()の中には打たない

かぎかっこの場合「」

かぎかっこ内の文末には句点を打たないことがルールとなっています。

✕ 「昨日は美術館で絵を鑑賞したよ。」とAさんが言った。

◯ 「昨日は美術館で絵を鑑賞したよ」とAさんが言った。

ただ、ここで注意が必要なポイントとして押さえておいて欲しいのは、かぎかっこで文が切れるとき。

この場合は、かぎかっこの外で句点を打つ必要があります。

✕ 彼女は一言「ここからが本題です。」

◯ 彼女は一言「ここからが本題です」。

丸かっこの場合()

かぎかっこと同様、丸かっこ内の文末の句点は不要です。

✕ (確認後に決定します。)

◯ (確認後に決定します)

また、丸かっこ内の内容によって句点の打ち方が異なる点にも注意が必要です。

✕ 私は在宅ライター。(コピーライター)

◯ 私は在宅ライター(コピーライター)。

✕ かんじんなことは、目に見えないんだよ(サン=テグジュペリ)。

◯ かんじんなことは、目に見えないんだよ。(サン=テグジュペリ)

④箇条書き(ブレット)には使わない

箇条書きの場合も基本的に句点は不要です。

・概要の説明

・問題点、課題点についてのディベート

・解決策のまとめ

ただ、このルールについては多角的な見方があり、例えば上記例文のように『名詞』で終わる際には不要。「〜のこと」「〜する」といった『文章ベース』で終わる際には必要。

といった考え方もあるため、一概に箇条書きには使わなくて良いとも言い切れません…。

いずれにせよ読みやすさを重視するのであれば、句点を付けるも、付けないもいずれかに統一するが一つの正解だと言えるでしょう。(付けるなら全てに付ける・付けないのであれば全てに付けない)

⑤感嘆符「!・?」のあとには打たない

感嘆符「!・?」は句読点の代わりとなるため、文末に感嘆符を使用する場合、そのあとにわざわざ句点をつける必要はありません。

✕ 休みを合わせて、ご飯でもいきましょう!。

◯ 休みを合わせて、ご飯でもいきましょう!

以上が句点を打つ際のルールです!

これらルールを覚えておくことで、句点をしっかり使いこなすことができるでしょう!

これは新聞やビジネス文書に適用されているルールで…

- かぎかっこがあるだけで一文の終わりが分かること

- 報道の文章では誰かの発言や引用が頻出するため、句点を打つとかなりの字数を要する

といった背景がかぎかっこ内の句点を不要としている理由として挙げられるようです

読点の打ち方|間違えたら恥ずかしい5つのルール

続いては読点(、)の打ち方についてのルールです。

文の終わりに使用するシンプルな句点に対し、文の中で使用する読点は使い方に迷ってしまう方が多くいらっしゃいます。

(恥ずかしながら筆者もライターを始める前はいつ打つべきなのか明確に理解していませんでした…笑)

そこで本セクションでは文章を読みやすくするための読点の打ち方をご紹介しますので、ぜひご自身の普段の文章を思い浮かべながらご覧ください!

①文の区切りに打つ

文の区切りに読点を打つことで、文章を読みやすくします。

例えば、下記の例文では「今日」という言葉で文が切れていますので、その後ろに読点を打つことになります。

✕ 私と彼は10年前の今日ここで結婚式を挙げた。

◯ 私と彼は10年前の今日、ここで結婚式を挙げた。

区切る場所の基準としては『主語の後』や『誤読をしそうな場所』が適正です!

②接続詞の後に打つ

文章の流れをつくるために欠かせない「しかし・だから・そして」…といった接続詞の後には読点を打つと読みやすさが向上します。

しかし、接続詞の後の文章が短い場合にも関わらず読点を打ってしまうと『小学生の作文』のような稚拙さが生まれてしまうため、必ずしも接続詞の後に打つ必要はありません。

✕ しかし彼はそのことに気が付いていなかった。

◯ しかし、彼はそのことに気が付いていなかった。

ちなみに「接続詞って他にどういうのがあったっけ…」と気になっている方はこちらの記事を参考にしてください!

③名詞を並列するときに打つ

いくつかの名詞を並べて記載する場合は名詞と名詞の間に読点を打ち、分かりやすく区分します。

注意点として、一番最後にくる名詞の後には読点を使いません。

✕ アメリカ中国イギリスに行ったことがある。

◯ アメリカ、中国、イギリスに行ったことがある。

④長い主語のあとに使う

主語が長い場合には読点を打ち、主語をはっきりさせましょう。

✕ 可愛い犬を抱っこしているあの女性は私の知り合いです。

◯ 可愛い犬を抱っこしているあの女性は、私の知り合いです。

はんたいに主語が短い場合には、読点を打たない方が不自然に区切られることがなく、文章が読みやすくなります。

そのためバランスを見て使用することを心がけましょう。

✕ 私は、20歳です。

◯ 私は20歳です。

⑤かぎかっこ「」の前後には打たない

かぎかっこの前後に読点を付けることが間違いという訳ではないのですが…

「」がすでに文を区切る役割を果たしているため、かぎかっこの前後に読点は不要であると言われています。

✕ したがって、「正解はAだ」、と言える。

◯ したがって「正解はAだ」と言える。

以上が読点を打つ際のルールです!

…が、ここで紹介したルールは絶対に守らなければならないというものではありません。

正直、書き手の好みによる部分もあります。

ただ、一般的にはこれらのルールで読点を打つことで、読みやすい文章を作成するのには良しされているため、読み手に伝わりやすい文章を作成するためにも、ぜひ実践していってくださいね。

句読点を使ううえでの注意点

句点・読点の打ち方のルールを踏まえたうえで、ここからは実際に使う際に気を付けるべきポイントについて解説していきます。

ここでお伝えするのは、前セクションでお伝えしているルールから逸脱しないことを前提とした、応用知識の紹介となるため、要チェックです!

意外とやりがち!使いすぎはNG

読みやすくしたい、と思い、読点を、打っていくと、

気がつけば読点だらけの、文章に、なってしまった…!

という経験はありませんか?

読点のない文章が読みづらいのはさておき”読点が多い文章”も、また読みづらい文章になってしまいます。

バランスを見て省略すべきである、ということも覚えておきましょう!

しっかり見直そう!符号の種類を統一する

句読点は主に「。」「、」が使用されますが、論文や公的文書の場合は、ピリオド「.」カンマ「,」を句読点として使用する場合もあります。

✕ このレストランは、肉,野菜,魚どれを選んでも美味しい。

◯ このレストランは、肉、野菜、魚どれを選んでも美味しい。

通常の文章でこれら「ピリオド」と「カンマ」を使ってはいけないというルールはないものの、これら符号を文章の中で混在させてはいけません。

1つの読み物の中に”同じ意味の言葉”や”表現”が統一されていないことを表記揺れと言います。

この表記揺れがあると、読み手は無意識的に『情報を紐づける必要がある』ため、読み進めていくうえでストレスを感じてしまうのです。

例)PC↔パソコン/おこないます↔行います

読み手にストレスを与えないためにも、表記揺れは起こさないよう留意しましょう!

読者にストレスを与える!不適切な箇所に打たない

修飾語がどの言葉にかかっているのかによって、意味が大きく変わる文章。

なんとなくで読点を打ってしまうと『読み手に誤解釈』をさせてしまい、本来の意図が伝わらなくなる可能性があるため、不適切な箇所には打たないようにしましょう!

下記の例文の場合、花の様子が寂しそうと伝えるつもりが読点の位置を誤り、女性が寂しそうにしていたと受け取られてしまいます。

✕ 彼女は寂しそうに、咲いている花を見つめていた。

◯ 彼女は、寂しそうに咲いている花を見つめていた。

まとめ|句読点をマスターして”読みやすい文章を作るプロ”になろう!

本記事では、句読点の使い方や文章上で使ううえでのルールについて解説してきました。

細かくて煩わしいと思う箇所もあるかもしれませんが…

読みやすい文章を書くうえでは、欠かせない点と丸。

基本的なルールと注意点を参考にしながら、これからあなたが書く文章作成のご参考としていただけると嬉しいです。

ちなみに、こういった文章を作成するうえでのノウハウや技術を『より専門的に学びたい!』という方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの記事も一読いただければと思います!

それでは最後までお読みくださりありがとうございました。

「句読点」に関する よくある質問

本セクションは「句読点」をとりまく”悩みやすいであろう事柄”を解説していきます。

よくある質問① 会社で正式な文書を書くときの句読点のルールってどういうもの?

会社の正式文書(公用文)を書くうえでの句読点の使い方は大きく分けると以下の3点が挙げられます。

- 句点には「。」読点には「、」を使用

└横書きの場合は「カンマ(,)」の使用が可能(表記揺れはNG)

└句点に「ピリオド(.)」は用いてはいけない

- かっこの中で文が終わる場合にはかっこの中に句点を打つ

- 文末にあるかっこと句点の関係を使い分ける

└文末にかっこがある場合:部分的な注釈であれば閉じたかっこの後に句点を打つ

└2つ以上の文、文章全体の注釈の場合:最後の文とかっこの間に句点を打つ

よくある質問② 句読点を付けるときのコツってある?

句読点を付ける際のコツは、普段の会話をイメージして”話すときに区切る位置”で読点を入れること。

他には目視で確認するのではなく”声に出して読んで確認する”ことも、違和感に気づきやすくオススメです。

また、ある調査によると一般的に読みやすい文章を書くライターや記者が書いた文章の句読点の平均値が『1文あたり約50字、読点は1.5コ』という結果が出ています。

もし50字前後の文の塊に5つや6つも読点を打っていると、多くて読みづらくなっている可能性があるため、この平均値はひとつの参考にしていただいても良いかもしれません…!

よくある質問③「なお」「また」といった言葉の後に読点を打ちますか?

「なお」「また」は接続詞として使用される場合と、副詞として使用される場合があります。

そして、句読点を打つ打たないは品詞によって使い分けることを推奨されているのですが…

『接続詞』として使用する場合には読点が必要となり、反対に『副詞』として使用する場合には読点は不要となるため、一概に打つ・打たないとは言い切れないややこしさがあります…。

◆接続詞の「また」:列挙や並列を示す

└(例) 彼女は気が遣える。また、怒った姿は見たことがない。

◆副詞の「また」:動作や状況を修飾する

└(例)いつかまた会えると良いですね。

◆接続詞の「なお」:前述の内容に補足する

└(例)北海道の気温はマイナス3度です。なお、東京は10度と気温差があります。

◆副詞の「なお」:状況や程度を修飾する

└(例)北海道の気温は、なお低い状態が続きそうです。

よくある質問④ 作文を書く際に起こる句読点の注意点はありますか?

原稿用紙に句読点を書くときは、以下の点に注意しましょう!

- 1マスに1つ

- 行の始めには書かない

- 書く位置はマス目の右上

よくある質問⑤「てにをは」と句読点について教えてください

「てにをは」とは単語や文章、表現をつなぐ助詞のことで「て」「に」「を」「は」を始めとした、1文字や2文字の短い単語のことです。

短い単語ではありますが、前後の文章を繋げる役割があり、適切でない「てにをは」を使用した場合は相手に誤解釈を与えてしまうため正しく使用することを推奨します。

「てにをは」についてはこちらの記事で詳しく解説されていますので、ぜひご確認下さい。

そんな「てにをは」ですが、敢えて省略することで文章にメリハリを持たせるといったことも可能です。

てにをはバージョン:明日は本屋に行こう!

読点バージョン:明日、本屋に行こう!

本来であれば”てにをは”を使用するところが省略されることで『勢い』や『リズム感』に違いをもたせられるため、狙う意図によって使い分けることをオススメします!

よくある質問⑥ 句読点の別の使用方法はありますか

通常の句読点の使用方法とは別に、文章に余韻を残したい場合に使用されることもあります。

あなたのことを信じていたのに、、、

はい、そうですか。。

同じ使い方をする記号として三点リーダー(…)がありますが、句読点を用いる場合は、なるべく会社や企業を相手にするビジネスの場ではなく、カジュアルな場で使用しましょう!