文章を書く際の文体として使われる「話し言葉」と「書き言葉」。

どちらも名称を見るだけで、大まかな意味は伝わってくるかもしれません。

しかし、両者の明確な違いや正しい使い分けの方法については難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に、話すときよりも文章を書くときに難しさを感じることが多いものです。

そこで本記事では、『話し言葉』と『書き言葉』の使い分け、特に文章表現において両者を混ぜて使用しないことの重要性について、例文を交えながらお伝えします。

本記事があなたの文章作成に関する知識のひとつとなり、さらに学びを進められるきっかけになりましたら幸いです。

話し言葉・書き言葉とは?〜それぞれの違い〜

以下のような説明が得られます。

「話し言葉」と「書き言葉」は互いに対義語です。

辞書を引くと、以下のような説明が得られます。

【話し言葉】話したり聞いたり、音声によって伝えられる言語。音声言語。口頭語。

⇔書き言葉。【書(き)言葉】日常会話ではあまり使われず、主として文章を書くときに使われる語句・語法。文章語。文字言語。⇔話し言葉。

引用:Weblio国語辞典(話し言葉)、Weblio国語辞典(書き言葉)

この辞書の説明に異論はないものの、具体的にどのような特徴があるのかを知りたいと思う方も多いことでしょう。

そこで!

次に「話し言葉」と「書き言葉」のそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

話し言葉とは?特徴と使い方

読んで字のごとく、話し言葉とは「話すための言葉」であり、私たちが普段の生活において互いに話し、聞いている言葉です。

「口語(こうご)」とも言われます。

使いやすさ・読みやすさを重視しており、次のような特徴があります。

- 文は比較的短く、使われる語彙はやさしいものが多い。

- 敬語・感動詞・疑問詞などが多用される。

- 男性語・女性語の違いや、方言が現れる場合もある。

- 語順(文中の語句の順序・位置)の乱れが起きやすい。

- 話者どうしが了解していれば、主語などが省略される。

- 直接的な表現(「断定」など)はなるべく避けて、柔らかい表現とする。

基本的に話し言葉は、リラックスして砕けた雰囲気の文章で多く使用されます。

身近な例を挙げるなら、日記、SNS、親しい人とのメールなど。

話し言葉は誰もが使い慣れたものであるため、直感的に理解しやすいのがメリットです。

また、文章に用いると読みやすく、親しみやすさを演出することができます。

特に相手との距離を縮めたいときや、カジュアルな場面では非常に効果的です!

ただ、その一方で”冗長的な文章1”になりやすく、文法的に”誤り”が生じやすいことや、主語が省略されることがあり、誤解を招きやすいというデメリットもあるため、ビジネスや公的な文書では注意が必要です。

※1 冗長的:不必要に長い、無駄があることを指す

書き言葉とは?特徴と使い方

書き言葉は「書くための言葉」であり、物事を文章で伝える目的で用いる言葉です。

「文語(ぶんご)」とも言われます。

信頼感や丁寧さを重視しており、次のような特徴があります。

- 文は長めで、かなり難しい語彙が使われる場合もある。

- 修飾語などが使われ、重文・複文が多くなる傾向がある。

- かしこまった表現が多く使われ、格式を保つことができる。

- 文は規則に従った構造になることが多く、省略はほとんど行われない。

- 書き手から読み手への一方通行であるため、曖昧な表現はせず、明確に表現することが重要。

書き言葉は、仕事のやり取りで作成される文書で頻繁に使用されます。

(官公庁が発行する文書や、新聞、Web上の記事でも同様に多く見られる)

そんな書き言葉が求められる環境では、文法を守り規則に従って書かれるため、誰が書いても似たような文章になりやすく、読み手に誤解を与えにくいことが最大のメリットです。

しかし、その一方で硬い印象を持たれがちで、淡白・面白みに欠ける…という場合も多く、理解しづらいと感じる方もいらっしゃいます…。

これにより、話し言葉と比較すると”興味をもたれにくい”という点がデメリットと言えるでしょう。

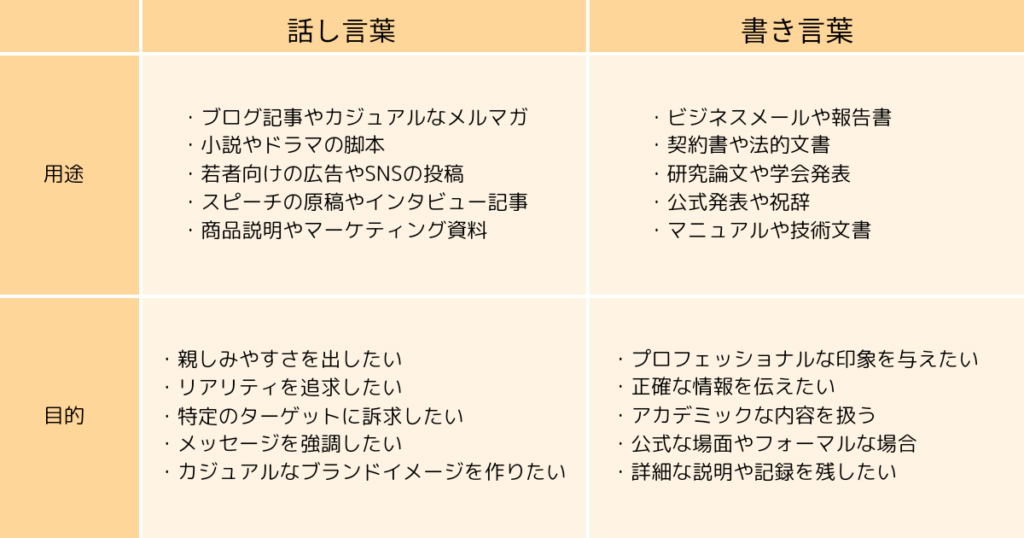

話し言葉・書き言葉を使い分ける用途と目的

ここまで、話し言葉と書き言葉の特徴と使い方についてそれぞれ説明してきました。

話し言葉は日常会話やカジュアルなコミュニケーションに適し、柔らかな表現がになることに対して、書き言葉は、公式な文書やビジネスの場面において必要とされ、明確さと正確性が重要視される…

といったところまではご理解いただけたかと思います!

ここで一度、それぞれを使い分ける目的と使われる用途が分かりやすいように表で確認しておきましょう。

表で見ると分かるように、場面に応じた適切な言葉遣いを意識することが大切です。

また、話し言葉の使用が問題ない場面であっても、目的に応じて相手に伝わるように使い分けられるとさらに効果的だと言えるでしょう!

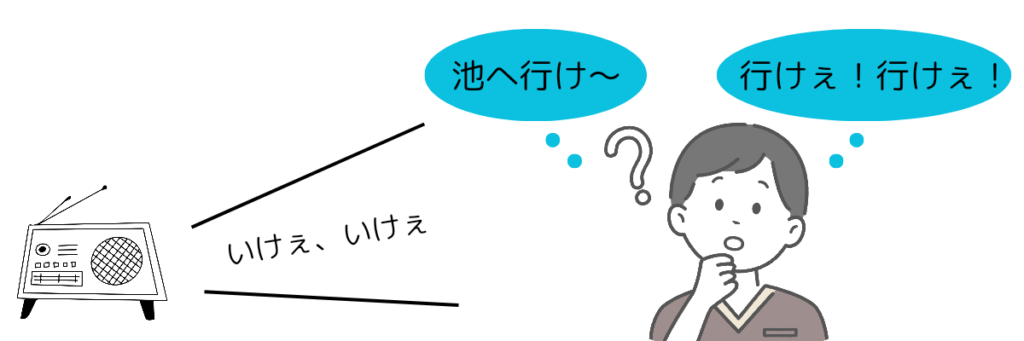

聞き言葉とは?

一般的にはあまり馴染みのない言葉かもしれませんが『聞き言葉』についても念のため知っておくといいでしょう。

『聞き言葉』とは、音声発信者が「リスナーに伝わりやすいように」と選んで使う言葉のことです。

例えば、ラジオパーソナリティーが「昨日上司が、池へ行けと言ったんですよ」と話したとしましょう。

これは文章であれば「池」と「行け」のように、使われている漢字で意味を判断できます。

一方で、視覚情報が一切ない状態で声だけを聞いているリスナーには「行けぇ!行けぇ!」と言っているようにも聞こえてしまうのです。

この場合は「昨日上司が池に行ってこいと言ったんですよ」というように、誤解のない言葉に変えた方が伝わりやすくなります。

特に日本語には”同音異義語”という発音が同じで意味が異なる言葉が多いため、誤解が起きぬように意識しなければならない場面も他国と比べると多いかもしれません…!

話し言葉・書き言葉の使い分けの方法【例文付き】

前セクションでは『話し言葉と書き言葉』の違いについてお伝えいたしました。

そして、ここからは実際に『話し言葉と書き言葉』をシチュエーション別にかき分けた例を3つご紹介します。

場面設定や媒体によって言葉遣いが変わると表現も変化し、会話の雰囲気も大きく変わるため、ここで“話し言葉と書き言葉の明確な違い”を会話の例を参考にご理解いただければ幸いです。

話し言葉・書き言葉の例文①「お花畑にて」

いろんな花が咲いてて、とっても綺麗だ。

色々な花が咲いていて、非常に綺麗だ。

花畑を見た感想を述べている例文です。

この場面では、話し言葉を用いることで気持ちが素直に表れ、感動がより伝わりやすくなります。

ただし「咲いてて」は、後述する『「い」抜き言葉』の例であり、文章上では適切ではありません。

話し言葉・書き言葉の例文②「病院にて」

このことを、絶対にお父さんに言っちゃだめだよ。

このことを、決してお父さんに言ってはいけないよ。

お父さんが不治の病になってしまい、それを医者から知らされた母親が中学生の娘に語る、小説の一場面です。

この例は会話表現であるため、話し言葉を使っても問題はありません。

しかし、話の内容が深刻であり、話す相手が幼くはないことを考慮すると、「書き言葉の方がより違和感がない」と感じる人が多いのではないでしょうか。

ちなみに文章のルールとして、話し言葉の「絶対に」を書き言葉に変換すると通常は「必ず」となりますが、後ろに否定の内容が続くときには「決して」となります。

話し言葉・書き言葉の例文③「とあるスポーツ選手のインタビュー」

全然無理だと思ってましたが、オリンピックに出れて夢みたいです。

全く無理だと思っていましたが、オリンピックに出られて夢のようです。

とあるスポーツ選手が、オリンピック代表選手に選出された際のインタビューの場面。

話し言葉の例はインタビューでの発言そのままの書き起こしであり、リアルな雰囲気を感じられるかもしれません。

一方、書き言葉の例では記者が丁寧な表現に変換しており、記事が書き言葉で執筆されている場合、全体の統一感が得られます。

そのため、記事がどういう媒体で使われるかにより、話し言葉と書き言葉を使い分けるのがよいでしょう。

また、こちらも後述しますが「思ってた」という語句は『い抜き言葉』で

「出れて」は『ら抜き言葉』の例であり、文章上では適切ではありません。

以上、3つの例を用いて話し言葉と書き言葉の違いをご紹介しましたが、いかがでしょうか。

普段の会話で使う言葉には話し言葉が多く含まれていて、それらには書き言葉としての表現があるのだということがおわかりいただけるでしょう。

大切なのは、話し言葉と書き言葉のどちらを使うかを決め、文章の中で混合させないことです。

また、書き言葉を使って執筆せねばならないとき、話し言葉を使い慣れているほど使用しても気付きづらいため、注意しましょう。

『話し言葉・書き言葉』の変換方法

話し言葉と書き言葉は、それぞれTPO(時・場所・場合)に応じて使い分けることが大切です。

このセクションでは、話し言葉を書き言葉に変換する方法と、書き言葉を話し言葉に変換する方法について、例文を交えながらお伝えしていきます。

セクションの最後に、話し言葉と書き言葉の書き換え例を一覧表で載せていますので、迷ったときの参考にしてください。

「話し言葉」から「書き言葉」に変換するには?

レポートや論文といった公式文書やビジネスの場では、書き言葉を使うと正確かつ礼儀正しいコミュニケーションが可能になります。

はんたいに話し言葉で書かれていると「稚拙さ」や「本質が伝わらない」といったことが起こりかねません…。

そこで本セクションでは「話し言葉」から「書き言葉」に変換するうえでのポイントを3つご紹介いたします!

①正しい言葉遣いを意識する

おかしな言葉遣いや文法の誤りは、相手に不信感を与えることから、話し言葉では良しとされていた文言も正しい言葉遣いに直して書き記すよう心がけましょう!

・話し言葉「これって、どうしますか?」

・書き言葉「これはどのように対応しますか?」

例えば、上記の例文のような会話中の文言でも、書き言葉に変換し、口にすることで、より丁寧な印象を与えます。

ビジネスの場にいると、こういった失礼な表現を「気にしないよ?」…と気遣ってくださる方もいらっしゃいますが、そう言ってくださる方に限って気にしているパターンも少なくないので…笑

正しい言葉遣いを意識することをおすすめします!

②カジュアルな表現を避ける

「ヤバい…」という言葉はカジュアルな会話ができる場面で無意識的に使われている方も多いかもしれませんが、文章のみならず、ビジネスシーン、フォーマルな場面においては、適切ではありません。

例えば「昨今の〇〇市場ではトラブルが起きていてヤバいです」という文章が論文で述べられていても、どんなトラブルが起きていてヤバいのか?…読み手には計りようがないですよね。

そのため、もし筆者が「ヤバい」というニュアンスを文章上で表現したいと考えて書き換えるなら『非常に問題がある状況で…』と伝えるかもしれせん。

その他にも【スゴい・〇〇的な・〇〇かもです・〜って感じで…】というカジュアルな表現は曖昧さを引き起こすこともあるため、これら文言も具体的な表現に置き換えるよう、心がけることが重要です。

③冗長的な表現を削除し、簡潔にする

冗長な表現を避けることで、文はより明瞭になります。

・話し言葉「なんかちょっとよくわからないんですけど…PCが故障したかもしれないです…」

・書き言葉「PCが故障した可能性が高いです…。」

上記例文の話し言葉を読み解くと、PCが故障してしまって戸惑っている様子が伝わるかもしれませんが…

もし、第三者に故障した事実を文章で伝えるならば「なんかちょっとよくわからないんですけど」と「かもしれないです」は書かなくても伝わりますよね。

仲の良い友人や家族などとLINEで会話するのであれば、特に問題ないとは思いますが…

上司や先輩社員に対するLINEの文章であれば、冗長的な表現は「書き言葉」として適切ではありません。

そのため、冗長的な表現を意識して減らすことをおすすめします!

「書き言葉」から「話し言葉」に変更するには?

個人のブログや親しい人へのメール、SNSなどでは「書き言葉」を「話し言葉」に変換することで親しみやすさや分かりやすさが向上します。

本セクションでは「書き言葉」を「話し言葉」に変換する際のポイントをご紹介いたします!

筆者のようなWebライターはYoutubeやTikTokのシナリオ作成を行うこともあるため、話し方1つで登場人物の人格を変えてしまわないように気をつける必要があります。

①フォーマルな言葉を避け、日常的な言葉を使用する

ビジネスの場では「話し言葉」よりも「書き言葉」が適切とされますが、実際のやり取りにおいてはその限りではなく、フランクな表現が採用されることもあります。

例えば『これは非常に重要な問題である』といった堅い表現を『これはすごく大事なことなんだけど…』と変換し、内容をシンプルに伝えることが、文章を用いる意思疎通においては効果的です。

場面に応じてどの程度カジュアルな言葉を使うか、は慎重に判断する必要があるものの、フランクな表現もTPOで使い分けられると伝える力が何段階もアップしますよ…!

②書き言葉の完全形をやめ、自然な感情表現を含める

例えばオフィス内での会話の中で、2人の言葉遣いの違いがあったとします。

・書き言葉Aさん:「この件に関しては困ってしまいます。」

・話し言葉Bさん:「これは困っちゃいましたね…。」

どちらの表現も同じことを伝えようとしていて、間違っていないものの、フランクなコミュニケーションを取りやすいのはどちらか?と尋ねられると多くの方は「話し言葉Bさん」を選ぶのではないでしょうか?

堅い雰囲気のコミュニケーションを必要とされていない場合は、あえて書き言葉を崩して、自然な会話を意識すると話しやすい言葉遣いへと変換されることでしょう!

話し言葉・書き言葉の使い分け【一覧表】

前セクションの例文で紹介したものの他にも、話し言葉と書き言葉には、非常に多くの言い換え例があります。

ここでは普段よく使用される語句をまとめた基本的な例を紹介しましょう。

| 話し言葉 | 書き言葉 | |

| 絶対に | 必ず | |

| たぶん | おそらく | |

| ちょっと | 少し | |

| いっぱい/たくさん | 多くの | |

| やっぱり | やはり | |

| もっと | さらに | |

| やっと | ようやく | |

| いつも | 常に | |

| ちゃんと | きちんと/正しく | |

| 全然 | 全く | |

| 全部 | 全て | |

| 大体 | 約/およそ | |

| だんだん | 次第に/徐々に | |

| どうして/なんで | なぜ | |

| どんな | どのような | |

| こっち/そっち/あっち | こちら/そちら/あちら | |

| でも/だけど | しかし/だが | |

| ですから/だから | そのため/したがって | |

| いろんな | 色々な/様々な | |

| 〜みたい | 〜のよう |

基本的な使い分けの例は以上となりますが、覚えるためにはただ見るだけでは難しく、普段の生活の中で意識しながら使い分けることが習得のカギです。

日常会話の中で、自然と話し言葉から書き言葉へと変換する練習を行うことで、よりスムーズに使用できるようになります。

また、書き言葉を使用することが通常であるメディア、例えば新聞記事などを「使用されている語彙」に注目して読んでみることが良い学習方法といえるでしょう。

しっかり使い分けを覚えたい方は、これらの具体例を参考にしながら、日々のコミュニケーションに取り入れてみてください!

話し言葉・書き言葉を使い分けるうえでの注意点

実は、話し言葉と書き言葉を使い分けるためにはルールがあります。

誤った言葉遣いをしても会話であればその場限りで形に残らないうえ、言い直すことも可能ですが、文字で表現する場合には、そうはいきません。

ルールを5つご紹介しますので、基本的な知識として身につけてみてください。

注意点① 『ら抜き言葉 』『い抜き言葉』

| 『ら抜き言葉』の例 | |

| 誤 | 正 |

| 食べれる | 食べられる |

| 来れる | 来られる |

| 決めれる | 決められる |

| 見れる | 見られる |

| 考えれる | 考えられる |

「ら」抜き言葉は日常会話では多く使われますが、書き言葉だけでなく話し言葉としても正しい表現ではないとされており、動詞に「可能」の意味を持たせる助動詞「られる」から「ら」を抜いた簡易な表現を指します。

使用が一般化した理由として考えられている説として、言葉の意味を限定するためではないかと言われています。

例えば「明日のミーティングには、社長も来られる」という文では「来られる」という語句にふたつの意味が共存することにお気づきでしょうか。

①可能であることを表す「来ることができる」という意味

②敬語としての「いらっしゃる」あるいは「お越しになる」の意味

ここで、例文をあえて「ら抜き言葉」にしてみましょう。

「明日のミーティングには、社長も来れる」

このように書くと「可能」の意味だけに限定され、混乱が生じにくくなります。

あえて「ら」を抜いたほうが意味が限定されて分かりやすい場合があるため『ら抜き言葉』が使われるようになったのではないかと言われているのです。

| 『い抜き言葉』の例 | |

| 誤 | 正 |

| 食べてる | 食べている |

| 来てる | 来ている |

| 〜してる | 〜している |

| 見てる | 見ている |

| 〜なってます | 〜なっています |

基本的に「い」抜き言葉を会話で使用することはおおむね受け入れられています。

とはいえ、こちらも文章を書く場合においては避けるべき言葉でしょう。

というのも「い」抜き言葉は、非常にカジュアルな話し言葉であるからです。

例えば「ご飯を食べてます」が、さらに砕けると「ご飯食べてます」となり「てにをは」まで省略されます。

そのため、カジュアルすぎる理由から仕事上で用いるビジネスメールや、目上の人との会話などでは使用するべきではないでしょう。

また筆者のようなライターの仕事上で用いる文章においても、通常使用は認められません。

注意点② 「さ」入れ言葉

| 『さ抜き言葉』の例 | |

| 誤 | 正 |

| 行かさせていただく | 行かせていただく |

| 休まさせていただく | 休ませていただく |

| 読まさせていただく | 読ませていただく |

| 書かさせていただく | 書かせていただく |

| 〜なってます | 〜なっています |

『さ入れ言葉』は丁寧に伝えようとするあまり、余計な「さ」を入れてしまう誤った表現であり、文章を書くにあたっては使用しないようにしましょう。

謙譲語から、さらにへりくだろうとした結果、間違った稚拙な表現になってしまいます。

見分けるためには、「さ」を抜いて音読してみるのがひとつの方法です。

上表のとおり「さ」を抜いても意味が変わらず、違和感も感じません。

根本的に「させていただく」という表現は「二重敬語」とみなされ、敬語を正しく使用できていない印象を持たれてしまう場合が多くあるため、注意が必要な表現のうちの1つと言えます。

注意点③ 二重表現(重複表現)

二重表現(重複表現)は同じ意味の言葉を重ねる誤った表現のことです。

ただ、強調する目的であえて“意味を重ねる表現方法もある”ことから、必ずしも誤用とは言い切れない場合もあります。

とはいえ、文章表現としては違和感を与える可能性が高いため、コピーライターとしては使用を避けることが望ましいでしょう。

| 二重表現(重複表現)の例 | |

| 誤 | 正 |

| 頭痛が痛い | 頭が痛い/頭痛がする |

| 犯罪を犯す | 罪を犯す |

| 一番最後 | 最後 |

| 違和感を感じる | 違和感がある/〜を持つ |

| 必ず必要 | 必要 |

| まず最初に | 最初に/まず |

| 過半数を越える | 過半数に達する/半数を越える |

| 被害を被る | 被害を受ける |

| 後で後悔する | 後悔する |

注意点④ 不要な文言

普段私たちは無意識で『話し言葉・書き言葉』の区別なく、不要な文言を使ってしまうことがあります。

以下に順に示す例のような、冗長で曖昧な言葉の使用は控えましょう。

| 『〜になります』 | |

| 誤 | 正 |

| 書き言葉に関する理解が必要になります。 | 書き言葉に関する理解が必要です。 |

| こちら、ご注文のオムライスになります。 | こちら、ご注文のオムライスです。 |

| お会計が〇〇円になります。 | お会計は〇〇円です。 |

「〜になる」は、「AがBに変化する」という意味を持ちますから上記の例は誤りであり、

「〜です」と言い切るのが適切です。

一方「オタマジャクシがカエルになる」は正しい「〜になる」の用法です。

| 『〜の方(ほう)』 | |

| 誤 | 正 |

| この案件は私の方で担当します。 | この案件は私が担当します。 |

| 売り上げの方が伸びました。 | 売り上げが伸びました。 |

| お会計の方が〇〇円です。 | お会計は〇〇円です。 |

| 『いく・くる』 | |

| 誤 | 正 |

| 先に炒めておいた豚肉を鍋に加えていきます。 | 先に炒めておいた豚肉を鍋に加えます。 |

| リサーチする能力が重視されてくる仕事です。 | リサーチする能力が重視される仕事です。 |

注意点⑤ 話し言葉と書き言葉を混ぜて使うのはNG

文章内に話し言葉と書き言葉を混ぜて使用することは避けましょう。

理由としては、話し言葉と書き言葉を混ぜた文章は統一感が失われてしまい、言葉の使い方を知らない者が書いたかのような印象が強まることで、読み手にストレスを与えてしまうからです。

そうして話し言葉と書き言葉を混ぜて作成した文章は、どんなに専門性の高い内容であったとしても、しっかり読んでもらう事は難しくなります…。

特にコピーライターやWebライターといった文章を書く仕事に従事する者として、商売道具である「言葉」の使用方法を間違えることは必ず避けなければなりません。

そのため、話し言葉と書き言葉の混合はNGであると、強く認識しましょう。

文章を『適切な言葉』で書く理由

ここからは、なぜ文章を書くにあたって言葉の使い分けに注意しなければならないか、また、注意をしなかったときにはどのような悪影響があるのか…についてお伝えします。

個人的に書く文章であれば言葉遣いは完全に自由であり、何も心配する必要はないでしょう。

しかし、ビジネスの場において文章を書く場合には責任が伴い、自分だけでなく会社などの信用問題にも関わります。

本セクションが言葉の使い分けを重要視するきっかけになりましたら幸いです。

書き言葉を使うべき理由

文章を書くうえで、基本的には書き言葉を使用するのがよいでしょう。

これは、文章による情報伝達が書き手から読み手への一方通行であるためです。

というのも、会話であれば疑問点などが生じてもその場で解決できますが、文章による伝達では解釈を読み手にまかせるしかありません。

特に筆者のようなコピーライターは情報を文章で正しく伝える必要があるため、正確に物事を伝えることに向いている書き言葉を使用するように務めています。

もし、ビジネスの場などでかしこまった文章を書く際には書き言葉を使うことをお勧めします。

話し言葉を多用すべきではない理由

文章を書くには、話し言葉を多用しないように意識するのがよいでしょう。

これは、話し言葉がもつ親しみやすさが、文章を稚拙な印象にしてしまうためです。

特に公的な文章では書き言葉を使用することがルールであり、話し言葉が使われていると読み手が大きな違和感を持つことでしょう。

書く内容によっては、話し言葉が向いている場合もありますが、基本的にはカジュアル性をもつ話し言葉は文中に使用しないようにしましょう。

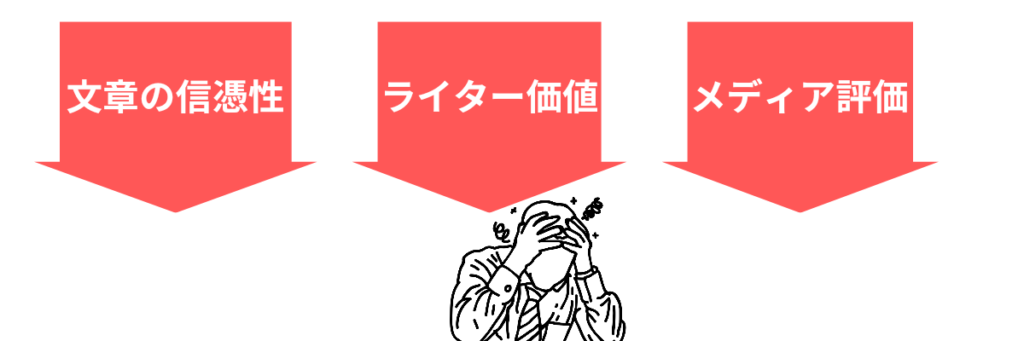

コピーライターに起こる悪影響

もしコピーライターが適切な言葉を扱えないと判断され「統一性がなく品性がない」「稚拙な印象である」などの悪い評価を受けた場合、以下のような悪影響が考えられます。

文章の信憑性が低下する

言葉遣いに問題があることで、この文章を信頼しても良いかどうか、読み手に迷いが生じる可能性が高まるため、信憑性が低下します。

よく調べて、質の高い文章を書いたとしても「記事の見た目」の部分で信頼を勝ち取ることができなければ、読んでもらえないかもしれません。

自分の評価が低下する

言葉の使い方を知らないライターの場合は、評価が低下することは間違いないでしょう。

特に個人で活動するフリーランスのコピーライターであれば、評価を高めて依頼主との良い関係をつくることが非常に重要であり、この先の受注にも大きく影響します。

信用を落とさない、評価を低下させないためにも、必ず『話し言葉と書き言葉』の適切な使い方は押さえておきましょう。

依頼主に迷惑がかかる

コピーライターとして活動するとき、自分が書いた文章が、時に依頼主に迷惑をかける場合があることを意識しなければなりません。

コピーライターが依頼を受けるということは、いわば依頼主の代行をすることであり、納品した制作物は依頼主のWebサイトなどで公開され、世間からは依頼主が発言したと見なされます。

そのため、言葉遣いの乱れがある記事は依頼主の品位を下げることに繋がり、大きな迷惑をかけてしまうことを肝に銘じておく必要があるのです。

まとめ:日本語と言葉遣い

日本語は古くから”ダイナミックな変化”を続けてきた言語であり、その時代によって様々な語句・語法が生み出されてきました。

今回ご紹介した『話し言葉と書き言葉』の分類や使い分けについても同じく、時代によって変化する可能性が高く、完全に線引きできるものではありません。

これも、日本語の難しさ、奥深さゆえのことと言えます。

とはいえコピーライターのみならず、文章を書くからには『物事を読み手に、正確に伝える』責務があります。(もちろんプライベートの場においての文章表現は自由ですが…!)

本記事が「話し言葉」と「書き言葉」について今まで以上に意識を向けられるきっかけとなりましたら幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

「話し言葉・書き言葉」のよくある質問

よくある質問①:話し言葉を書き言葉に直すコツはありますか?

話し言葉を書き言葉に直す際に1番気をつけたいのは、常に丁寧な表現を心がけ、相手への配慮を示すことです。

文章は年代を選ばず不特定多数の人に読まれるものであると認識し、目上の人に相対する気持ちで書けばまず間違いありません。

そうすれば自ずと選ぶ言葉も丁寧なものになり、文中で言葉を省略したり、カジュアルな若者言葉を使用したりすることもなくなるでしょう。

その上で、日頃から新聞や本を読むなど正しい書き言葉に多く触れ、自分の中に書き言葉の語彙を増やしていくことも大切です。

よくある質問②:「なので」や「〜したり」は文章で使わない方が良いですか?

「なので」や「〜したり」を文章で使うこと自体は間違いではありません。

ただし、これらを使用する際にはいくつかの注意が必要です。

まず「なので」を使用する際に接続詞として文頭に持ってくるのは口語表現にあたります。

これは、話し言葉では自然な流れで使われる一方、書き言葉では避けるべきとされています。

文頭に「なので」を使うと、文の連続性が途切れやすく、カジュアルな印象を与えてしまうのです。

【例文】

- 私は料理が好きです。なので、毎日欠かさず夕食を手作りしています。(話し言葉)

- 私は料理が好きなので、毎日欠かさず夕食を手作りしています。(書き言葉)

このように、書き言葉では「なので」を文中に配置し、前の文と自然に接続させることで、文章全体の流れをスムーズに保つことができます。

また「〜したり」という言葉は並列して複数の例を挙げる場合に効果的ですが、適切に使えていない例が多く見られます。

「〜したり」という言葉を使うときは、1文に2回連続して使用するのが文法上正しい使用方法となります。

【例文】

(誤)休日は読書をしたり、映画を見ます。

(正)休日は読書をしたり、映画鑑賞をしたりと、多様な活動を楽しんでいます。

よくある質問③:ビジネスメールでは話し言葉を使ってはいけないのですか?

ビジネスメールでは話し言葉を避け、書き言葉を使うほうが一般的に望ましいです。

というのも、書き言葉を使ったほうが丁寧で誤解を与えることが少なく、相手に礼儀正しい印象を与えるからです。

これは、ビジネスとして取引をする上での安心感にもつながります。

ちなみに「LINE」や「Chatwork」といったチャットツールをビジネスで使用する場合も、ビジネスメールと同様に書き言葉を使用したほうが良いでしょう。

ただし、グループメンバー内でのリラックスしたやり取りや交流、気さくな雰囲気の中で良いアイデアを出したいなどの目的がはっきりしている場合は、話し言葉のようなカジュアルさが好まれる場合もあります。

状況に応じて使い分けられることが大切です。

よくある質問④:話し言葉と書き言葉を使い分けるメリットはなんですか?

話し言葉と書き言葉を適切に使い分けるメリットは、相手や状況に応じて適切な表現を選ぶことで、コミュニケーションが円滑になり、意図が正確に伝わるということです。

例えば上司に対しての報告メールで「あのお客さん、まじヤバかったです」といった話し言葉を使うのは配慮に欠けており、内容よりもまず言葉の使い方を指摘されるはめになるでしょう。

反対に、親しい友人やチーム内の仲間に対する文章でかしこまった言葉を使うと、心の距離が離れてしまったような印象を与えかねません。

・カジュアルな場面では話し言葉

・フォーマルな場面では書き言葉

このように、場面によって言葉を使い分けることで相手に対する配慮を示せます。

また、

・感情やニュアンスを豊かに伝えたいときは話し言葉

・正確で明確な情報を伝達したいときは書き言葉

というように、目的に応じて使い分けたほうが相手にメッセージが伝わりやすいというメリットもあります。